Wie ruhmreich ist unser Herr im Zion

- Der Bote

- 18. Aug. 2025

- 5 Min. Lesezeit

Ein russischer Staatshymnen-Gesang

Geschichte

Fast seit der Gründung der russischen Kinder- und Jugendorganisation junger Pfadfinder hatte diese ihre eigene Hymne, die bei der morgendlichen Flaggenhissung und dem abendlichen Niederholen der Flagge gesungen wurde. Ihre Geschichte ist recht ungewöhnlich und bemerkenswert.

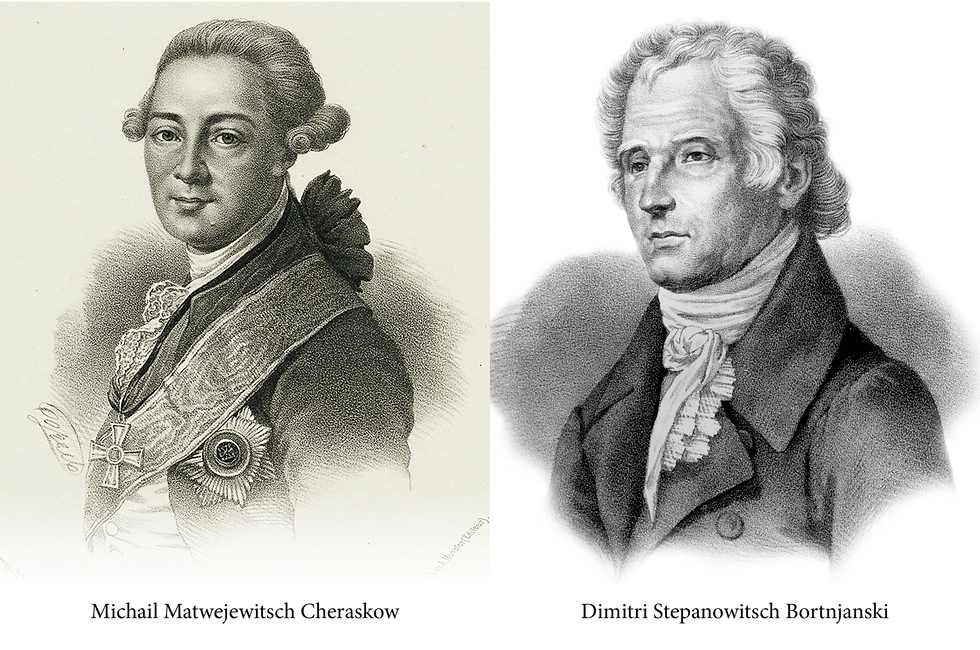

Der Autor des Textes„Wie ruhmreich ist unser Herr im Zion“ ist der Hofdichter Michail Matwejewitsch Cheraskow (1733–1807), der gleichauf mit Gawriil Derschawin als Klassiker der Epoche Katharinas der Großen gilt. Die Melodie dazu wurde im Frühjahr 1794 von dem bekannten Komponisten Dimitri Stepanowitsch Bortnjanski (1751–1825) komponiert, der Direktor der kaiserlichen Hofsängerkapelle war. Dieses vierstrophige Werk, das mit einer majestätischen Melodie vertont wurde, fand sofort große Resonanz und wurde als Lied, oder eher noch als Hymnen-Choral, unter der westlich beeinflussten russischen Intelligenz des späten 18. Jahrhunderts sehr beliebt.

Im Text selbst finden sich Sinnbilder, typisch für die Epoche des Sentimentalismus und Klassizismus, welche eng mit der Freimaurerei verbunden war (eine aus dem Westen eingebrachte geheime gesellschaftliche pseudodemokratische, antimonarchistische und freidenkerische Organisation, in der sich nicht-christliche religiöse Rituale finden und die nach Weltherrschaft strebt; ihr Motto ist auf US-Dollar-Banknoten aufgedruckt: „Neue Weltordnung“). Quellen belegen, dass in den Kreisen um Cheraskow die Hymne „Wie ruhmreich“ als Trinklied bei geheimen Zusammenkünften russischer Adelsfreimaurer auf seinem Gut Otschakowo gesungen wurde.

Infolgedessen wurde dieses wunderschöne Werk noch zu Lebzeiten Katharinas II. und später unter ihren Nachfolgern, den Zaren Paul I. und Alexander I. (die nichts von der freimaurerischen Hintergrundgeschichte wussten), rasch zur Staatshymne des Russischen Imperiums.

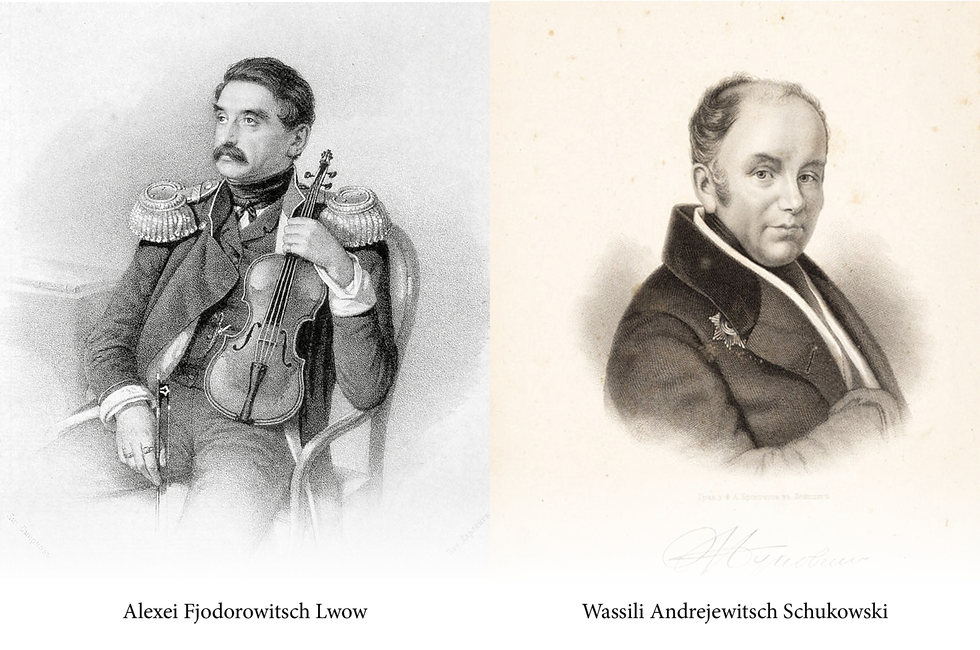

Allerdings erschien 1833 zur Ablöse eine neue offizielle Hymne, „Gott schütze den Zaren“, von Hofkomponist Alexei Fjodorowitsch Lwow mit einem Text von Wassili Schukowski. Diese Hymne drängte „Wie ruhmreich“ bis 1917 etwas beiseite, ersetzte sie jedoch nicht vollständig. Aufgrund ihres feierlich-gebetsähnlichen Charakters und mit dem Segen der russisch-orthodoxen Kirche blieb „Wie ruhmreich“ weiterhin in Gebrauch und wurde als zweite, halb-offizielle Hymne Russlands angesehen. Ein Beleg dafür ist die Tatsache, dass die Melodie von „Wie ruhmreich“ bis 1920 von den Glockenspielen des Spasskaja-Turms im Moskauer Kreml gespielt wurde – bis Lenin dies bemerkte und anordnete, sie durch die Melodie der kommunistischen Hymne „International“ zu ersetzen: „Dies ist unser letzter...“ (Zur vollständigen Information: Heute spielen die Glockenspiele die Melodie der neuen russischen Hymne).

Das sagt das vorrevolutionäre Große Enzyklopädische Wörterbuch unter der Redaktion von S. N. Juschakow (Band 6) über die Hymne „Wie ruhmreich“:

„Von 1816 bis 1833 begrüßten die russischen Truppen den Herrscher mit der englischen Hymne „God Save the King“, die vom Zarewitsch Konstantin Pawlowitsch zuerst in Warschau eingeführt wurde. Ab 1833 spielen Militärmusiker bei offiziellen Anlässen die neue Nationalhymne „Gott schütze den Zaren“, komponiert von Stabskapitän Lwow. Die Hymne „Wie ruhmreich ist unser Herr im Zion“ wurde bei kirchlichen Zeremonien gespielt, an denen das Militär teilnahm.“

In alten Beschreibungen vorrevolutionärer Kreuzprozessionen mit der wundertätigen Gottesmutterikone von Kursk kann man nachlesen, dass auch hier das in den orthodoxen Kirchengebrauch übergegangene Lied, die einstige Hymne „Wie ruhmreich“, gesungen wurde. Mehr noch – aus Berichten weißer russischer Emigranten, die in den 1920er bis 1940er Jahren in Serbien lebten, ist zu entnehmen, dass „Wie ruhmreich“ als Kirchenlied bei den Liturgien der Russischen Auslandskirche erklang.

Ein kurioses Detail, welches die russische Redensart untermauert „Glaube nicht jedem Gerücht“ oder „Traue deinen Augen nicht“: Im Internet, in dem Artikel von Wikipedia über „Wie ruhmreich“, wird der Text in zwei Schreibweisen wiedergegeben – in der alten, vorrevolutionären, als auch in der neuen. In beiden Schreibweisen steht in der ersten Strophe „В былинах на земли велик“ („V bylinakh na zemli velik“), was als „In den (Helden)sagen ist er groß auf Erden“ übersetzt wird. Die Scouts singen aber „В былинках на земли велик“ („V bylinkakh na zemli velik“ - “bylinka” ist der winzige Grashalm), was also heißt: „Groß ist Er in den Grashälmchen auf der Erde.“ Welche von den beiden Versionen ist nun die Richtige: in den kleinen Gräsern oder in den Heldensagen der Kiewer Rus’? Nach langen Überlegungen kamen wir zu dem Schluss, dass „v bylinkakh“ („in den winzigen Gräsern“) korrekter ist, da es viel eher der Epoche des religiösen Sentimentalismus des 18. Jahrhunderts entspricht. Eine Bestätigung unserer Schlussfolgerung fanden wir ebenfalls im Internet – in einem Artikel über den Autor der Hymne, Cheraskow: Hier wird der Hymnentext mit der Version „v bylinkakh“ („in den winzigen Gräsern“) aufgeführt. Dies zeigt erneut: Im Internet finden sich oftmals Fehler, die nur von dem erkannt werden können, wer sich gut mit der Thematik auskennt!

Ein weiteres historisches Ereignis ist mit dem Gesang „Wie ruhmreich“ verbunden: Am Abend des 19. Oktober 1813, nach der blutigen Völkerschlacht bei Leipzig, in der Napoleons Truppen besiegt und zum Rückzug gezwungen wurden, spazierten Zar Alexander I. und sein Verbündeter, der preußische König Friedrich Wilhelm III., über das Schlachtfeld. Während sie traurig die Bergung der Toten und Verwundeten beobachteten, wurde im russischen Lager die Flagge eingeholt, begleitet vom mächtigen Gesang des Soldatenchores, der, wie es bereits üblich geworden war, „Wie ruhmreich“ sang. Der preußische König verfiel in eine derart große Begeisterung, dass er den Zaren um die Erlaubnis bat, das Lied ebenfalls verwenden zu dürfen. Alexander I. willigte großherzig ein. Doch wer sollte das Lied für den preußischen König und die Berliner Gesellschaft singen? Und so „schenkte“ der Zar dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm einige Dutzend stimmkräftiger russischer Soldatenchorsänger (Leibeigene!), für die der preußische König in Potsdam das Dorf Alexandrowka errichten ließ. Dort blieben die russischen Sänger in ihrer neuen Rolle als Chorsänger und erfreuten die Deutschen mit ihrem hervorragenden russischen Gesang.

Die bereits eingedeutschten Nachkommen dieser russischen Sänger leben dort bis heute. Ihre prachtvollen Holzhäuser mit geschnitzten Fensterverkleidungen sind bis heute eine Zierde und eine Sehenswürdigkeit der Stadt Potsdam, ebenso wie die zur selben Zeit errichtete steinerne orthodoxe Kirche des Heiligen Alexander Newskij. Übrigens vollbrachte Erzpriester Alexej Malzew, Gesandtschaftspriester an der kaiserlich-russischen Botschaft in Berlin, für die russischen Chorsänger und ihre Nachkommen eine große Tat – er veröffentlichte in mehreren Bänden die Texte zahlreicher russisch-orthodoxer Gottesdienste mit einer Parallelübersetzung aus dem Kirchenslawischen ins Deutsche.

Damals wurde die Melodie von Bortnjanski mit dem bereits früher verfassten deutschen Text des Pastors Gerhard Tersteegen (1697–1769) „Ich bete an die Macht der Liebe“ kombiniert. Dieser Choral wurde im 19. Jahrhundert in Deutschland und Österreich sehr beliebt und seine Melodie („Der Große Zapfenstreich“) wird bis heute beim deutschen und österreichischen Militär gespielt, etwa bei der Vereidigung von Rekruten (feierliches Gelöbnis) oder dem Amtsanritt des Verteidigungsministers, sowie anderen feierlichen militärischen Zeremonien (allerdings meist ohne die russische Herkunft zu erwähnen. - Warum wohl?)

Als 1921 die von den Bolschewiken besiegte Weiße Armee und hunderttausende (insgesamt über zwei Millionen) zivile Flüchtlinge vor dem Roten Terror schweren Herzens ins unfreiwillige Exil gingen und sich in den Ländern des Balkans, sowie Frankreich, Deutschland, den Baltischen Staaten und sogar China niederließen, wurde die orthodoxe Jugendarbeit, die 1909 im Pawlowsker Park begonnen hatte (siehe die Erinnerungen des ältesten Scoutmasters Oleg Pantjuhov), wiederbelebt. Man entschied sich beim Hissen und Niederholen der Flagge in den Pfadfinderlagern, anstatt der politisch leider nicht mehr aktuellen Hymne „Gott schütze den Zaren“, die erste Strophe unseres zweiten wunderbaren russischen Hymnenliedes „Wie ruhmreich“ zu singen. Diese Tradition bewahrten wir russische Pfadfinder bis heute und haben sie in den 1990er Jahren nach Russland zurückgebracht:

Die Jahre vergingen, wir kehrten zurück,

Entfachten in ganz Russland unsere Lagerfeuer.

Erneut haben sich unsere Fahnen entfaltet

Der Pfadfinder des russischen Landes.

(«И годы прошли, мы вернулись,

Kостры по России зажгли.

Знамёна опять развернулись

Pазведчиков Русской земли»)

(Aus dem Scoutlied „Lang her, noch im Park von Pavlovsk“ („Давно, еще в Павловском парке“)

Immer bereit! Für Russland!

Erzpriester Georg Kobrо

Geistlicher der Gruppe „Smolensk“, Pfadfinder-Instruktor

Juli 2024

Kommentare