Die Stadt Köln und ihre Heiligen

- Der Bote

- 14. Juli

- 9 Min. Lesezeit

Buchrezension: Lea Raith, Die Stadt Köln und ihre Heiligen. Lokale Geschichtsvorstellungen in der Hagiographie des 10.-12. Jahrhunderts. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2024, 292 Seiten, ISBN 978-3-515-13733-1

Das Christentum blickt in Deutschland auf eine gefestigte, leid- und ruhmgeprüfte Tradition zurück. Vom Blut vieler Missionare und Prediger begossen, schlug die evangelische Botschaft zahlreiche Wurzeln, neu gegründete christliche Gemeinden zogen immer mehr Menschen an und brachten flammende Verkünder des Glaubens hervor. Doch wie auch andernorts, wurde die christliche Religion in Deutschland in den Sog politischer Auseinandersetzungen gezogen und zuweilen instrumentalisiert, wenn etwa die germanischen Stammesführer der arianischen Häresie folgten, um sich auf diese Weise von ihrem größten Rivalen, dem damals orthodoxen Rom, abzugrenzen, oder wenn Karl der Große seinen umfassenden Machtanspruch durch das beharrliche Drängen zur Aufnahme von filioque in die kirchliche Dogmatik auszubauen suchte. Die fortschreitende Christianisierung hatte einen signifikanten Einfluss auf die deutschen Städte, deren Entwicklung mit christlichen Heiligen eng verbunden, ja oftmals von diesen maßgeblich geprägt war. Eines der anschaulichsten Beispiele ist die Rheinmetropole Köln, deren Aufstieg zu einer der bedeutendsten Städte Europas bei weitem nicht allein aufgrund ihrer historischen Stellung im Römischen Reich erfolgte, sondern, und vielleicht entscheidend, aufgrund der in Köln aufgeleuchteten Märtyrer, Glaubensverkünder und Asketen, die der Stadtbevölkerung, aber auch der gesamten christlichen Ökumene als Vorbild dienten.

Der Inhalt des rezensierten Werks gliedert sich in elf Kapitel. In der Einleitung wird die herausragende politische und gesellschaftliche Rolle des „Heiligen Kölns“ (Sancta Agrippina Colonia) im Mittelalter hervorgehoben, das seine ohnehin günstige Ausgangsposition als Sitz des Erzbischofs, wirtschaftliches Zentrum und infrastruktureller Knotenpunkt durch einfallsreiches „Selbstmarketing“ zu steigern wusste. Auf die Schilderung des mühsamen, mit Raubzügen und Kriegen belasteten Aufstiegs der Stadt im Frühmittelalter folgt die Darstellung der Rivalität um die Vormachtstellung am Rhein mit Mainz und Trier und schließlich die Beschreibung von Kölns politischer Blütezeit im 11. und 12. Jahrhundert, die in erster Linie seinem Erzbischof Anno II., einem talentierten sowie ambitionierten, aber auch polarisierenden und streitlustigen Hierarchen, zu verdanken war. In diese Periode fiel auch die Herausbildung kirchlicher und städtischer Selbstverwaltungsstrukturen (Kirchspiele, Richerzeche), die die ohnehin fortgeschrittene Emanzipation der Stadt zusätzlich förderten.

Der hagiographische Teil wird mit dem sog. Thebäerkult, der Verehrung des heiligen Heerführers und Märtyrers Gereon und seiner thebäischen Krieger, eröffnet. Die Verehrung war keineswegs auf das Kölner Stadtgebiet beschränkt, vielmehr lassen sich Spuren des Kults auch im benachbarten Bonn und Xanten sowie in entfernten Gebieten Frankreichs nachweisen. Gereon und seine Gefolgsleute werden dem Heerführer Mauritius‘ zugeordnet, welcher den Märtyrertod unter Maximian, dem Mitherrscher des berüchtigten Christenverfolgers Diokletian, erlitten hat. Die betont historiographisch geschriebene Passio Thebaeorum setzt sich mit der Heiligkeit der Hauptfiguren nicht auseinander und verfolgt ersichtlich nicht das für viele hagiographische Texte typische Ziel einer moralischen Belehrung und Beispielgebung. Auch fehlen die die Christen speziell adressierenden Elemente wie Bibelzitate oder die Hervorhebung des Gegensatzes zwischen dem wut- und hasserfüllten Herrscher und den sich dem Gotteswillen hingebenden, ihren Peinigern vergebenden Märtyrern. Stattdessen war der ortskundige Verfasser in erster Linie auf die möglichst präzise Wiedergabe der Ereignisabfolge des Martyriums bedacht. Nur konsequent ist daher die Annahme, dass die Passio keinen neuen Heiligenkult im Kölner Gebiet oder im Rheinland etablieren wollte, weil dieser sich bereits hinreichend formiert hat; vielmehr sollte ein „geschichtliches Werk, das Bedeutung weit über die Stadtgrenzen hinaus beanspruchte“, vorgelegt werden. Diese Zielsetzung schließt indessen keineswegs aus, dass der Autor daneben auch apologetische sowie ortspatriotische Zwecke verfolgt haben könnte, um den Verbreitungsgrad des thebäischen Märtyrerkults in der gesamten Ökumene zu steigern und Köln zu einem internationalen Wallfahrtsort zu erheben.

Die wohl bekannteste hagiographische Erzählung aus dem Kölner Raum – das Martyrium von Ursula und der 11000 Jungfrauen – wirft zahlreiche chronologische Probleme auf. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem Beginn der Heiligenverehrung, der je nach der Bewertung der vorhandenen historischen Zeugnisse sowohl der konstantinischen Spätantike als auch dem karolingischen Hochmittelalter zugeordnet werden kann. Für die frühe Datierung sprechen die aus der spätantiken Zeit stammenden Belege, allen voran die aus der St. Ursula-Basilika stammende Clematius-Inschrift, die jedoch mit Vorhaltungen unterschiedlicher argumentativer Überzeugungskraft erschüttert werden. Als gesicherte Erkenntnis darf festgehalten werden, dass die Verehrung der heiligen Ursula und der 11000 Jungfrauen aus der Zeit der ungeteilten christlichen Kirche stammt und einen wichtigen Beitrag des westlichen Christentums zum Gesamtkorpus der hagiographischen Tradition darstellt. Im Spätmittelalter war der inhaltliche Kern des Martyriums gefestigt: Es ist die Geschichte der Reise der Königstochter Pinnosa bzw. Winnosa – der Name Ursula ist ein Aptronym, das den bevorstehenden Kampf mit dem einem unvernünftigen Wildtier (ursus (lat.) – Bär) gleichkommenden Bösen verkündet – und ihrer Gefolgschaft von der britischen Insel in den von der Christenverfolgung geplagten Osten des frühen 4. Jahrhunderts, von wo die christliche Mission einst Britannien erreichte und wo die Jungfrauen ihren Glauben nun mit dem Märtyrertod bekunden. Die besondere örtliche Verknüpfung wird durch die Einbindung der Heiligengeschichte in den Gesamtkontext der hunno-römischen Kriege hergestellt, wonach Ursula und die Jungfrauen bei der Belagerung Kölns durch die heidnischen Hunnen getötet wurden und die Belagerer anschließend als himmlisches Heer vertrieben.

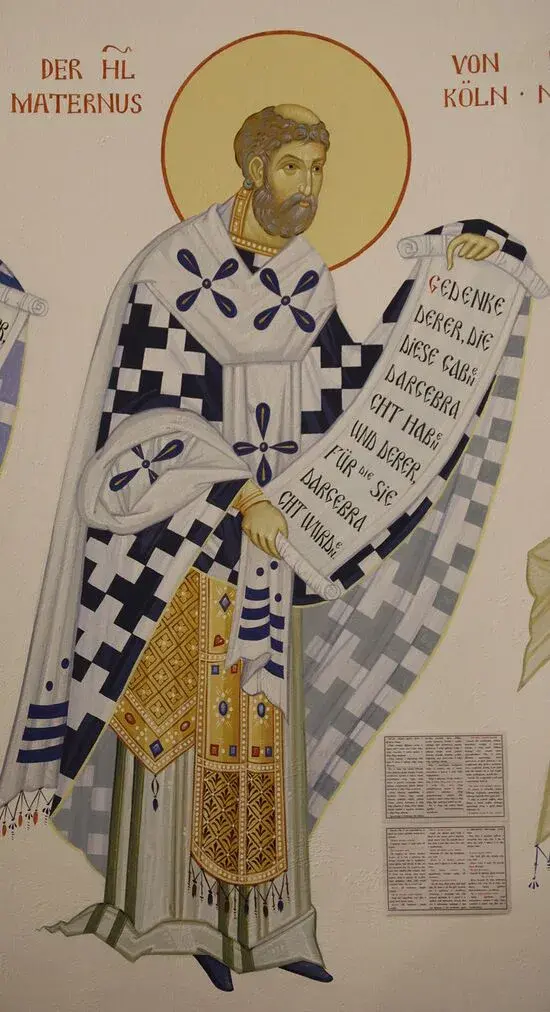

Eine vergleichsweise knappe Behandlung bekommt der hl. Maternus, der gemäß den Angaben einiger Konzilsakte und Bischofslisten als erster Bischof Kölns geführt wird. In diesem Teil befasst sich die Verfasserin zum einen mit der Geschichte des Petrusstabs, der Maternus, einen Schüler des Apostelfürsten Petrus, von den Toten wieder zum Leben erweckte, und zum anderen mit den Maternusreliquien, die den Status der Sancta Colonia in der Welt des mittelalterlichen Christentums weiter ausbauten, jedoch letztlich in Trier, einer weiteren Wirkstätte Materni, ihre letzte Ruhe fanden. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Retrospektive über die Erhebung Kölns zum Erzbistum, in deren Verlauf die Figur des Petrusschülers Maternus eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Das nächste Kapitel ist einem weiteren Bischof von Köln, dem hl. Severin, gewidmet; in den aus dem 7. Jh. stammenden Bischofslisten wird er auf der zweiten Position geführt. Seit der Karolinger Epoche gilt Severin als einer der bekanntesten Heiligen Kölns. Seine Lebensgeschichte ist in der „Vita et translatio Severini“, einem hagiographischen Werk aus dem späten 9. oder frühen 10. Jh., enthalten. Darin wird Severin als standhafter orthodoxer Hierarch im Angesicht eines starken arianischen Einflusses, der auch den Hof des Byzantinischen Kaisers ergriff, bezeichnet. Es findet sich eine interessante Parallele zur Hagiographie Ursulas, denn auch Severin wird eine abschreckende Wirkung gegenüber den hunnischen Widersachern zugeschrieben, die zu seinen Lebzeiten Köln nicht zu erobern vermochten. Eine enge Verbindung besteht auch zwischen Severin und dem hl. Märtyrer Martin von Tours, dessen Himmelfahrt Severin als Zeuge erlebt. Severins Leben endet indessen nicht am Ort seiner bischöflichen Kathedra, sondern im französischen Bordeaux, wo er auf göttliche Anordnung den dortigen Bischof Amandus im Kampf gegen Häresien durch Predigt und Wunderwirken unterstützt. Der zweite Teil der Vita ist der Geschichte der Überführung der heiligen Reliquien Severins nach Köln (translatio) gewidmet.

Im Mittelpunkt des nächsten Kapitels steht der den Kölner Bischofslisten zufolge auf den hl. Severin folgende Bischof von Köln – der hl. Evergisil. Das Wirken dieses ersten Kölner Hierarchen mit einem fränkischen Namen wird in der Passio S. Evergislibeschrieben, die in die 2. Hälfte des 11. Jh. datiert wird. Darin wird Tongern in Gallien (heute in Belgien) als Geburtsort Evergisils angegeben. Die kirchliche Laufbahn des Heiligen nimmt ihren Anfang durch ein Treffen mit dem hl. Severin, der auf einer Durchreise Evergisil zum Diakon weiht und ihm die Himmelfahrt des hl. Martin von Tours offenbart. Wie auch in vielen anderen Heiligenvita, bedeutet die Begegnung mit dem Heiligen einen biographischen Wendepunkt, nach welchem Evergisil sein Leben nur noch im kirchlichen Rahmen denkt. Nach dem Tod Severins folgt Evergisil dem Ruf der Kölner Gemeinde und übernimmt das Amt des Bischofs, das er im Geiste seines Vorgängers und geistlichen Vorbilds führt. Der Tod erreicht ihn unerwartet beim Besuch seiner Heimatstadt Tongern, die er vom „Gestank des Götzendiensts“ zu befreien suchte und in der Nacht von Räubern getötet wurde. In der Mitte des 10. Jh. findet dann, wie schon bei Severin, die translatio von Evergisils Reliquien von Tongern nach Köln statt.

Auch Kunibert, von dem das folgende Kapitel handelt, gehört der Schar der heiligen Kölner Bischöfe an. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird die Abstammung dieses Kirchenamtsträgers aus dem 7. Jh. – eine vornehme Familie aus dem Moselgebiet – präzise bestimmt. Die Ausbildung Kuniberts begann an einem fürstlichen Hof, nach deren Abschluss er zunächst in Trier zum Archidiakon und danach in Köln zum Bischof geweiht wurde. Die kirchliche Laufbahn beseitigte indes keineswegs seinen großen Einfluss am Hof des Fürsten, so dass sich ein durchaus byzantinisches Bild eines Hierarchen und respektablen Hofbeamten in persona formierte. Kunibert trat insbesondere als Bauherr und Stiftförderer in Erscheinung, wobei er sich auch außerhalb Kölns, etwa bei der Errichtung des Benediktinerklosters Malmedy (heute in Belgien), betätigte. Seine Amtszeit betrug insgesamt vierzig Jahre, seit der 2. Hälfte des 9. Jh. gilt Kuniberts Verehrung als historisch belegt.

Das nachfolgende Kapitel beleuchtet das Leben und Wirken von zwei weniger bekannten Kölner Bischöfen des 8. und 9. Jh.: Agilolf und Hildebald. Agilolf wird in seiner Passio als selbstloser Missionar dargestellt, dessen apostolisches Engagement jedoch ausgenutzt wurde, um Köln in seiner Abwesenheit zu verwüsten. Nach seiner Rückkehr und Vertröstung der Bürger erhielt Agilolf vom hochrangierten fränkischen Hofbeamten (Hausmaier) Karl Martell den Auftrag, seinen Widersachern aus Neustrien (im Westen des heutigen Frankreichs) ein Ultimatum zu überbringen. Im Bewusstsein, dass eine solche Botschaft höchstwahrscheinlich seinen Tod bedeutet, begibt sich Agilolf dennoch zum feindlichen Heer und wird von Soldaten grausam getötet. Hildebald gehörte dem Vertrautenkreis Karls des Großen an. Mit seinem Namen sind zahlreiche Meilensteine von Kölns Geschichte verbunden: die Festigung und Etablierung des Konzepts der „Sacra Colonia“, der Bau des „Alten Doms“, des Vorgängerbaus der gotischen Kathedrale, und die Erhebung Kölns zum Erzbistum.

Eine andere Perspektive nimmt das vorletzte Kapitel ein, welches sich auf die älteste Geschichtsdichtung in deutscher Sprache – das Annolied – konzentriert. Der Name geht auf Anno II. zurück, einen einflussreichen und mächtigen Kölner Erzbischof aus dem 11. Jh., der sich nicht nur in der Kirche, sondern auch auf dem Schlachtfeld und in der Politik zu behaupten wusste und sich damit in die Formierung des katholischen Bischofsamtsverständnisses nach dem Großen Schisma 1054 einfügte. Das Annolied, das sich nicht nur in die Tradition der lateinischen Historiographie einreiht, sondern auch Elemente der alttestamentlichen Numerologie enthält, setzt seine Amtszeit mit folgenreichsten historischen Ereignissen wie der Gründung der großen Städte Jerusalem, Nineve und Rom, der Geburt Jesu Christi und der christlichen Mission im Frankenland gleich.

Als Letztes geht die Verfasserin noch den verbleibenden „Spuren von Antike und Frühmittelalter im hochmittelalterlichen Köln“ nach, von denen die Ausführungen zu St. Pantaleon angesichts der orthodox-katholischen St. Panteleimon/Pantaleon-Kirchenachse (orthodoxe Gemeinde des hl. Großmärtyrers Panteleimon in Köln-Porz und ehemaliges Benediktinerkloster St. Pantaleon) und der Abschnitt zu den Heiligen Drei Königen, deren Reliquien im Kölner Dom aufbewahrt werden, besonders interessant sind. Leider wird nicht geklärt, aus welchen Gründen der heilige Panteleimon als Klosterpatron ausgesucht wurde; die Auseinandersetzung um die Unterbringung der königlichen Reliquien im Kölner Dom samt allen Hintergründen und alternativen Optionen wird aufschlussreich erörtert.

Das wissenschaftlich fundierte, klar strukturierte und erkenntnisreiche Werk ist aus orthodoxer Sicht aus einem anderen, vielleicht weniger wissenschaftlichen denn glaubensgeleiteten Grund empfehlenswert: Es demonstriert, außerordentlich anschaulich und instruktiv, den unermesslichen Facettenreichtum der Orthodoxie. Neben den der gesamten orthodoxen Welt bekannten Festen des Glaubens wie die großen Kappadozier, Johannes Chrysostomos, Maria von Ägypten, Sergej von Radonezh oder Seraphim von Sarov offenbarte sich Gottes Vorsehung auch im Wirken der Heiligen auf dem deutschen Gebiet, von denen aber – und dies ist höchst bedauernswert! – der orthodoxe Leser häufig wenig bis gar nichts weiß. Dies ist indessen ein unverzichtbarer, untrennbarer Teil des ungeteilten Christentums, eine Heiligenschar, die ihren Beitrag zur gottmenschlichen Synergie auf dem Weg zum Himmlischen Königtum unter den Bedingungen ihrer westeuropäischen Umgebung leistete.

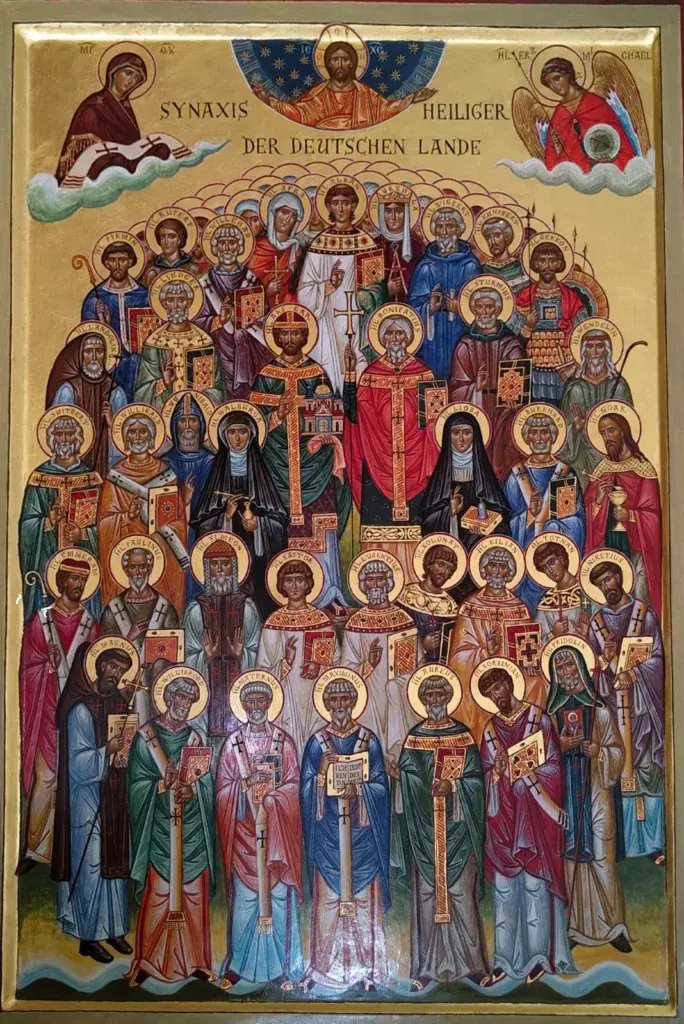

Die Heiligen des christlichen Westens waren im kollektiven Bewusstsein der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland (ROKA) indes stets präsent. In seiner Zeit als Bischof von Westeuropa ließ der hl. Johannes von Shanghai, und später auch San-Francisco, Gottesdienste zu Ehren der westlichen Heiligen anfertigen (so z.B. zu Ehren des hl. Augustinus, des Bischofs von Hippo[1]), sammelte ihre Viten, setzte sich bei der Synode der ROKA für die Aufnahme ihrer Namen in den Heiligenkalender ein und ordnete in seiner Diözese ihre liturgische Kommemoration per Dekret an. Gegenwärtig leistet die Gesellschaft „Deutschsprachige Orthodoxie in Mitteleuropa“ (DOM) umfangreiche Aufklärungsarbeit über den orthodoxen Glauben im deutschen Sprachraum, insbesondere hinsichtlich des christlichen Erbes Westeuropas; im Rahmen dieses selbstlosen Einsatzes entstand die Ikone „Synaxis Heiliger der deutschen Lande“. Der Aufgabe der gesamtkirchlichen Verbreitung des Gedenkens an die westlichen Heiligen geht auch die Gemeinsame Kommission aus Vertretern der ROKA und der Russisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats (ROK-MP) nach, die derzeit die Viten der Heiligen studiert, die in den Kalender Aufnahme finden sollen. Beide Diözesen haben sich auf den 3. Oktober als Gedenktag „aller Heiligen Deutschlands“ verständigt.

Mit ihrem geistigen Lebenswerk haben westliche Heilige das Fundament für die Entstehung eines christlichen Deutschlands und eines christlichen Europas gelegt. Ohne Blick auf die Heiligen Westeuropas, auch auf solche aus Köln, können die gegenwärtigen Herausforderungen in Religion, Kultur und Gesellschaft weder verstanden noch bewältigt werden.

Priester Georgij Safoklov

[1] Dieser Gottesdienst soll im Ergänzungsband zum Menaion (Monatliche Gottesdienste) erscheinen, welcher zum Jubiläum des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Diözese (1926) vorbereitet wird.

Kommentare