Священник Михаил Калмыков (1885–1960): профессор, физиолог и пастырь Русского Зарубежья.

- Вестник

- 5 нояб. 2025 г.

- 8 мин. чтения

К 140-летию со дня его рождения (21 ноября 1885 г.) и 65-летию со дня его кончины (21 сентября 1960 г.)

Автор: Кинстлер Анатолий Владимирович

Настоящий биографический очерк посвящен священнику Михаилу Прохоровичу Калмыкову (21.11.1885–21.09.1960) — ученому и священнослужителю Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Основой очерка послужили автобиография и другие документы личного дела священника, хранящиеся в архиве Германской епархии. С юности желая послужить Церкви Христовой, выходец из крестьянского сословия Михаил Калмыков целенаправленно готовился к принятию священного сана. Успешно обучаясь в духовных учебных заведениях Русской Церкви и устремляясь к служению на миссионерском поприще, в 1912 году Михаил внезапно прервал богословское образование в пользу изучения медицины. На десятилетия он связал свою жизнь с научной, практической и административной работой в области физиологии. С золотой медалью он окончил Казанский ветеринарный институт, в первые десятилетия советской власти возглавлял кафедры нескольких медицинских институтов, стажировался в лаборатории выдающегося физиолога И.П. Павлова. Успешная карьера ученого прервалась во время Великой Отечественной войны, в ходе которой он был вывезен немцами в Германию. Лишенный отечества и дела его жизни, Михаил в чужой стране принял священный сан в 1949 году, реализовав свое давнее намерение. Затем была эмиграция из Германии в Америку и еще 10 лет служения у престола Божия, вплоть до своей кончины в 1960 году. Настоящий очерк приурочен к важным юбилейным датам в жизни пастыря: 140-летию со дня рождения (1885) и 65-летию со дня кончины (1960).

I. Духовная школа и выбор науки

Священник Михаил Прохорович Калмыков родился в семье крестьян села Дурникино, Балашовского уезда, Саратовской губернии. В раннем детстве он лишился матери, а будучи шестнадцатилетним юношей отца. Начальное обучение прошел в земском четырехклассном училище, а затем, путем самообразования и случайных курсов общеобразовательного характера подготовился к поступлению на монгольское отделение двухгодичных миссионерских курсов в Казани. Следует отметить, что Казань в те годы являлась ключевым центром православной миссии в Поволжье и Сибири. Курс окончил в 1910 году с получением удостоверения, предоставлявшим право стать священником. По совету руководителей монгольского отделения курсов Михаил поступил в 1910 году вольнослушателем в Казанскую Духовную Академию (КазДА), входившую в число четырех старейших духовных школ России, также на миссионерское монгольское отделение.

Состоя вольнослушателем КазДА, Михаил с разрешения Святейшего Синода экстерном сдавал экзамены за 6 классов Казанской Духовной Семинарии. В 1912 году, прослушав два курса КазДА, он закончил сдачу экзаменов за 6 классов семинарии по первому разряду, что давало ему право быть зачисленным действительным студентом академии. Но он прервал занятие богословской наукой, отложил стремление к принятию священного сана и решил заняться изучением медицины. Спустя десятилетия, вновь возвращаясь на путь служения Церкви, Михаил Прохорович описывал это время:

«В молодые годы я стоял по своему воспитанию близко к Церкви и усердно подготовлялся к священнослужительству, даже больше к миссионерской деятельности. Но Богу не угодно было тогда иметь меня в рядах проповедников Слова Божия. В тот момент, когда я приобрел все права для поступления студентом в Казанскую Духовную Академию, я прервал свое дальнейшее богословское образование и пошел по другому пути, по пути изучения медицинских наук» [1].

II. Ученый и профессор (1912–1942): начало научной деятельности и Первая мировая война

В 1912 году Михаил поступил в Казанский Ветеринарный институт, каковой, проучившись четыре года, окончил в 1916 году со званием ветеринарного врача. Советом профессоров института за выполненную научную работу Михаил был награжден золотой медалью, что послужило началом его профессиональной научной деятельности. С 1916 по 1918 год он проходил военную службу в Русской армии в период Первой мировой войны в 4-м Исетско-Ставропольском полку Оренбургского Казачьего войска в качестве полкового ветеринарного врача. В 1917 году в г. Керки, где был дислоцирован полк, Михаил сочетался браком с Агриппиной Федоровной Михеевой, крестьянкой Харьковской губернии. Поручителями со стороны жениха и невесты выступили сослуживцы-однополчане Михаила.

После демобилизации в 1918 году он был избран Советом профессоров Омского Ветеринарного института ассистентом при кафедре нормальной физиологии животных и направлен в научную командировку в Томский университет. Там он работал под руководством известных русских физиологов профессоров А.А. Кулябко (1866–1930) — сподвижника академика И.П. Павлова — и Б.Ф. Вериго (1860–1925). Научная командировка, продлившаяся до 1920 года, прерывалась в мае-декабре 1919 года мобилизацией Михаила Прохоровича правительством адмирала Колчака, являвшегося Верховным Правителем антибольшевистской России, с назначением старшим ветеринарным врачом Томского Гарнизонного лазарета.

Пик научной карьеры: лаборатория И.П. Павлова

В 1920 году Михаил Прохорович вернулся в Омск, где в качестве доцента читал курс нормальной физиологии и биохимии для студентов Ветеринарного и Медицинского институтов. В 1922 году в Омске у супругов Калмыковых родилась дочь Ларисса. Научный авторитет Михаила Прохоровича рос: уже в 1922 году он был избран Советом профессоров Омского Ветеринарного института профессором кафедры нормальной физиологии животных и утвержден в этом звании правительством. По совместительству, с 1922 по 1928 год, он заведовал кафедрой нормальной физиологии в Омском Медицинском институте. Благодаря своей административной и исследовательской деятельности, Михаил Прохорович внес значимый вклад в становление и развитие кафедр физиологии в этих крупных региональных институтах[2].

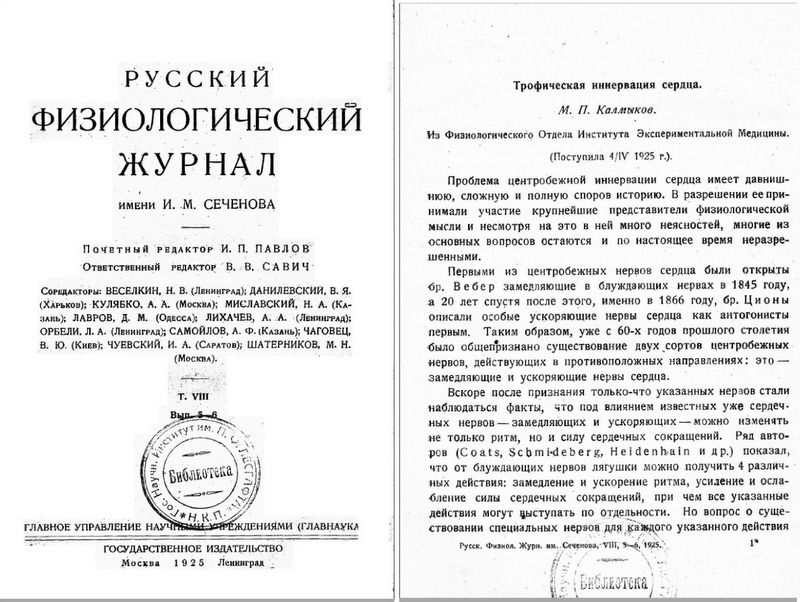

Вершиной его академических достижений стала командировка в 1923–1924 годах в Ленинград, в лабораторию нобелевского лауреата, академика И.П. Павлова. Здесь стоит отметить сходство в судьбе ученика и наставника: сам Иван Петрович Павлов, будучи выпускником духовной семинарии, отказался от богословского образования в пользу изучения естественных наук, что ранее сделал и Михаил Калмыков. Под руководством великого физиолога Михаил Прохорович выполнил две научные работы, одна из которых – «Трофическая иннервация сердца» — была напечатана в «Русском физиологическом журнале им. И.М. Сеченова» (1925). Вторая работа – об условных рефлексах, по свидетельству Михаила Прохоровича, в том же 1925 году была напечатана в журнале Института Экспериментальной медицины и неоднократно цитировалась академиком Павловым в его трудах[3].

По возвращении из командировки, Михаил Прохорович продолжил заведовать кафедрами нормальной физиологии Ветеринарного и Медицинского институтов Омска и трудился уже в своей лаборатории. С 1930 по 1935 год он работал в качестве профессора Ветеринарного института в Алма-Ате, где заведовал кафедрой нормальной физиологии. Значимость его научной работы подчеркивается тем, что в 1935 году он был избран делегатом XV Международного конгресса физиологов и биохимиков в Ленинграде. В том же 1935 году Михаил Прохорович был переведен в Днепропетровский Сельскохозяйственный институт, где трудился в качестве профессора и заведующего кафедрой нормальной физиологии до 1942 года, когда институт был закрыт немцами и карьера ученого прервалась.

III. Судьба перемещенного лица и возвращение к служению (1942–1949)

В 1943 году профессор Калмыков был вывезен немцами с территории Советской Украины в Германию в качестве специалиста. До капитуляции гитлеровской Германии он работал ветеринарным врачом по экспертизе мяса. С 1945 года он оказался среди тысяч перемещенных лиц (DP).

Около двух лет, с 1947 по 1949 год, Михаил Калмыков прожил в лагере DP «Лысенко» в Ганновере, активно участвуя в церковной жизни прихода церкви Рождества Христова как псаломщик, чтец и певчий, выполнял иногда обязанности регента. Опасаясь, как и многие DP, принудительной репатриации, Михаил Прохорович не хотел возвращаться в Советский Союз по религиозным и политическим причинам. Мучительные годы ожидания решения своей судьбы осложнялись для него еще и невозможностью продолжать научную деятельность, трудиться по специальности. Об этом он с горечью писал:

«Скитания в Германии по лагерям DP неумолимо растрясает мой научный багаж, как профессора. А самое главное, с каждым днем теряется надежда на продолжение полезной работы в области своей специальности и общественной жизни»[4].

Годы раздумий привели профессора к окончательному решению: вернуться на тот путь, с которого он сошел почти 40 лет назад, в 1912 году, — на путь священнического служения:

«Под влиянием многих переживаний на чужбине я пришел к твердому убеждению, что для меня еще может быть открыто широкое поле деятельности. Мой внутренний голос зовет меня вернуться на ранее выбранный путь, путь служения нашей Православной Церкви. Я хочу верить, что, идя по этому пути, я с помощью Божией и помощью наших Архипастырей могу с пользой нести служение Русскому Православию и нашей родине»[5].

Желание Михаила Прохоровича принять священный сан совпало по времени с эмиграцией большого числа православного духовенства из Германии в разные страны. Забота о подборе достойных кандидатов в священство на место выбывающих пастырей была одной из важнейших для руководства епархии, и этот вопрос неоднократно поднимал митр. Серафим (Ляде) на собраниях духовенства.

10 октября 1949 года настоятель церкви Рождества Христова в Ганновере прот. Михаил Смирнов обратился с рапортом к митр. Серафиму, в котором рекомендовал Михаила Калмыкова как кандидата во священника. Отец Михаил так отзывался о кандидате в рапорте:

«Проф. Михаила Калмыкова я знаю около двух лет, как верующего, религиозно-настроенного человека. Он регулярно посещает церковные богослужения и безвозмездно принимает в них активное участие, как чтец и певчий. В качестве псаломщика сопровождает меня для совершений богослужений в тюрьмах, больницах и у частных лиц»[6].

Жизнь Михаила Прохоровича в СССР и многолетний труд в советских научных учреждениях не помешал ему сохранить глубокую веру и вернуться к призванию пастыря.

IV. Священнослужение в Русском Зарубежье и кончина (1949–1960)

Митрополит Серафим отозвался о Михаиле Калмыкове как о достойном священного сана кандидате, но рекомендовал обратиться по этому вопросу к администратору Северо-Германского викариатства епископу Афанасию (Мартосу), юрисдикция которого распространялась и на Ганновер. В том же году, 12 ноября 1949 года, Михаил Калмыков был рукоположен в сан диакона, а уже 13 ноября 1949 года — в сан священника еп. Афанасием (Мартосом) и назначен настоятелем церкви св. Георгия Победоносца в Мюнстере. Начав свой священнический путь в возрасте 64 лет, отец Михаил прослужил в Германии немногим более года. Мюнстерский приход обслуживал всю Вестфалию и Нижне-Рейнскую область. Вскоре лагерь перемещенных лиц в Мюнстере закрыли и церковное имущество было перевезено в лагерь в Рейне-Гелендорфе (Rheine-Gellendorf в округе Штайнфурт (Steinfurt) в земле Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen)).

В связи с прохождением отцом Михаилом комиссий для эмиграции в Америку, церковь на новом месте некоторое время не обустраивали, а церковное имущество хранили в лагерном складе. В конце 1950 года отец Михаил с супругой Агриппиной (1897–1963) и дочерью Лариссой эмигрировал в США. Он продолжил служение у Престола Божия в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). В США его основное служение было связано с приходом Святой Троицы в Поукипси (Poughkeepsie, штат Нью-Йорк) и с приходом церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Олбани (Albany, штат Нью-Йорк). Отец Михаил скончался 21 сентября 1960 года. Он и его супруга Агриппина (1897- 1963) покоятся на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США) — главном некрополе Русского Зарубежья. Его пастырский труд, начавшийся в столь преклонном возрасте, стал его последним и главным служением.

Список «главнейших» научных работ М.П.Калмыкова, составленный им 11.10.1949 года в Ганновере (Германия)[7].

Synchondrosis позвоничника собаки. Эта работа была премирована Советом профессоров Омского Ветеринарного ин-та золотой медалью. (Прим.автора: Ученые записки Казанского ветеринарного ин-та. — Т.33, в 1-2. — 1916).

К вопросу о методе вазостомии. (Прим.автора: Труды Первого съезда врачей Сибири, Томск, 23-27 апреля 1926 года / Томск: Типография изд-ва "Красное знамя", — 1927).

Продукты кислого брожения и работа пепсиновых желез.

Трофическая иннервация сердца. (Прим.автора: Русский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. — Т.VIII, Вып.5-6. Москва - Ленинград, 1925 — С.3-20).

Положительная фаза взаимной индукции в одних и тех же клеточных элементах коры головного мозга.

Экстрактивные вещества некоторых кормовых растений разных фаз вегетации и пепсиновые железы (В рукописи).

Примечания:

[1] АГЕ, Ф.2, Оп.1, К.5, Д.9, Б/л. Прошение М.П.Калмыкова митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде) от 11.10.1949 года.

[2] Пьянов В.Д. Вклад кафедры нормальной и патологической физиологии института ветеринарной медицины в биологические науки / Омский научный вестник. — № 3 (24), Омск, 2003. — С.121-123.

[3] АГЕ, Ф.2, Оп.1, К.5, Д.9, Б/л. Автобиография профессора М.П.Калмыкова от 11.10.1949 года.

[4] АГЕ, Ф.2, Оп.1, К.5, Д.9, Б/л. Прошение М.П.Калмыкова митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде) от 11.10.1949 года.

[5] Там же.

[6] АГЕ, Ф.2, Оп.1, К.5, Д.9, Б/л. Рапорт протоиерея Михаила Смирнова митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде) от 10.10.1949 года.

[7] АГЕ, Ф.2, Оп.1, К.5, Д.9, Б/л. Автобиография профессора М.П.Калмыкова от 11.10.1949 года.

Литература:

Нивьер.А., Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Централной Европе; 1920–1995: Биографический справочник. —Москва; Париж: «Русский путь»; «YMCA-Press», 2007. — С. 243-244;

Православная Русь. 1960. N 18. — С. 18.

Русская Православная Церковь за границей 1918-1968. Под ред. А.А. Соллогуба, т.I , Нью-Йорк, 1968, — С. 613

Dubrovin Ivan. Die Geschichte der Russischen Orthodoxen Gemeinde in Münster / Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Münster / Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2016 / 2017 „Gott und die Welt“. 58 S.

Комментарии