Город Кельн и его святые

- Вестник

- 14 июл. 2025 г.

- 8 мин. чтения

Рецензия на книгу: Леа Рейт, Город Кельн и его святые. Местные представления об истории в агиографии X-XII веков. Франц Штайнер Ферлаг, Штутгарт, 2024, 292 страницы, ISBN 978-3-515-13733-1

Христианство в Германии зиждется на традиции, прошедшей испытания страданиями и славой. Окропленная кровью миссионеров и проповедников, евангельская весть повсеместно пускала свои корни, а новооснованные христианские общины привлекали все больше и больше людей, порождая пламенных проповедников веры. Однако, как и в других странах, христианская вера на германской земле попала в водоворот политических конфликтов, становилась инструментом для достижения земных целей. Например, это имело место, когда вожди германских племен последовали арианской ереси, чтобы отличаться от своего главного соперника Рима, тогда еще православного; или когда Карл Великий, стремясь расширить и закрепить свои притязания на всеобъемлющую власть, настойчиво выдавливал влияние Византии, например, провозглашением анафемыпротив его богословами неверно истолкованное иконопочитание (Анафема 794 во Франкфурте на Майне – реакция на Седьмой Вселенский собор) или же добивался от папы Льва III включения еретического учения о Святом Духе (filioque) в церковную догматику (800).

Укрепление христианства имело большое влияние на развитие немецких городов. Оно тесно связано с христианскими святыми и формировалось под их сильным влиянием. Один изярчайших примеров – рейнская митрополия Кельн. Взлет этого города до состояния одного из важнейших городов Европы обусловлен вовсе не только его историческим положением в Римской империи, но и, пожалуй, решающим образом, благодаря свечению Кельнских мучеников, проповедников веры и подвижников, которые служили примером населению города, а также всецелой христианской вселенной.

Содержание рецензируемой книги разделено на одиннадцать глав. Во введении раскрывается выдающаяся политическая и общественная роль «Святого Кельна» (Sancta Agrippina Colonia) в эпоху Средневековья, который сумел усилить свое и без того выгодное положение, будучи кафедрой архиепископа, экономическим центром и инфраструктурным узлом, еще и с помощью весьма изобретательного «самомаркетинга». За описанием истории чрезвычайно трудного возвышения города в раннем Средневековье, отягощенного набегами и войнами, следует рассказ о соперничестве за главенство на Рейне с городами Майнц и Трир и, наконец, дается описание политического расцвета Кельна в XI-XII веках, обусловленного в первую очередь деятельностью его архиепископа Анно II, талантливого и одаренного, но в то же время разъединяющего и воинственного иерарха. В тот же период развились церковные и муниципальные структуры самоуправления (приходы и светские братства, т.н. рихерцехи), что способствовало дальнейшей эмансипации города.

Агиографический раздел открывается обсуждением т. н. фивейского культа, почитания святого полководца и мученика Гереона и его фивейских воинов. Этот культ не ограничивался территорией Кельна, его следы можно найти также в соседних Бонне и Ксантене, и даже в отдаленных районах Франции и Португалии (письменные источники датируются V-м веком). Гереон и его последователи причитаются полководцу Маврикию (ср. Швейцарский город Санкт-Моритц), принявшему мученическую смерть при Максимиане, соправителе печально известного гонителя христиан Диоклетиана. Написанная в ярко выраженной историографической манере Passio Thebaeorum (Страдания Фивейцев, Х-го века) не выводит на первый план святость главных героев, и явно не преследует цели морального наставления и примера, что было бы характерным для агиографических текстов того времени. Здесь также отсутствуют привычные моменты, обращенные к христианам, такие как библейские цитаты или контраст между жестоким, наполненным ненавистью правителем, и мучениками, предающимися воле Божьей и прощающих своих мучителей. Вместо этого автор, хорошо знающий местность, стремился как можно точнее воспроизвести последовательность событий мученической смерти. Поэтому логично предположить, что «Passio» не ставила целью создание нового культа святых в Кельне или Рейнской области, ведь он уже был здесь достаточно сформирован; скорее, речь шла об «историческом произведении, претендующем на значимость далеко за пределами города». Однако данная цель не исключает возможности того, что автор мог также преследовать апологетические и местно-патриотические цели, чтобы повысить популярность культа фиванских мучеников во всем экуменическом мире и возвести Кельн в ранг международного места паломничества.

Наиболее известное агиографическое повествование Кёльнского региона – о мученичестве Урсулы и 11 000 дев[1] – поднимает проблему хронологических нестыковок. Центральным является вопрос о начале почитания святой, которое, в зависимости от оценки имеющихся исторических свидетельств, можно отнести либо к константиновской поздней античности, либо к каролингскому высокому Средневековью. В пользу ранней датировки говорят свидетельства позднеантичного периода – прежде всего, находящаяся в базилике Святой Урсулы каменная плита Клематия (грека, прибывшего после видения во сне с Востока и построившего в память мучениц храм) – однако высказываются сомнения разной степени аргументированности. С уверенностью можно только сказать, что почитание святой Урсулы и 11 000 девственниц относится ко времени неразделенной христианской Церкви, и представляет собой чрезвычайно важный вклад западного христианства в агиографическую традицию в целом. Уже к позднему Средневековью повествовательное содержание мученичества вполне сформировалось: это история путешествия королевской дочери по имени Пинноса или Винноса – имя Урсула является аптронимом, возвещающим о предстоящей битве со злом, уподобляемым неразумному дикому животному (ursus (лат.) – медведь), – и ее спутниц с Британских островов на Восток, охваченный гонениями на христиан в начале IV века, откуда христианская миссия достигла Британии. Девы приняли мученическую смерть, исповедуя свою веру. Особая связь с данной территорией устанавливается путем включения истории святых в общий контекст гунно-римских войн, согласно которому Урсула и девы были убиты во время осады Кельна язычниками-гуннами, но впоследствии прогнали осаждающих в виде небесного воинства.

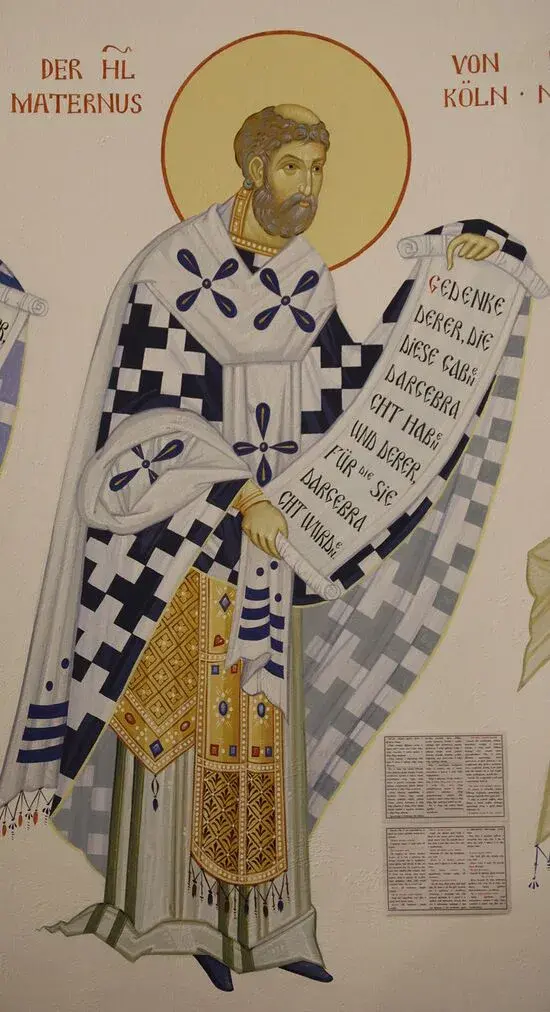

Меньше внимания уделяется св. Матернусу, который, по некоторым соборным записям и спискам епископов, считается первым епископом Кельна. В этой части автор рассматривает, с одной стороны, историю с посохом Святого Петра, вернувшего к жизни из мертвых Матерна, ученика св. первоверховного апостола Петра, а с другой – историю мощей Матерна, которые еще больше повысили статус Sancta Colonia в мире средневекового христианства, но, в конечном итоге, нашли свое пристанище в Трире, другом месте деятельности Матерна. Глава завершается краткой ретроспективой возведения Кельна в ранг архиепископии, в ходе которого фигура ученика Святого Петра Матерна сыграла не последнюю роль.

Следующая глава посвящена еще одному кельнскому епископу, святому Северину; в списках епископов кельнских, датируемых VII веком, он указан вторым. Начиная с эпохи Каролингов, святой Северин – один из самых известных кельнских святых. История его жизни повествуется в «Vita et translatio Severini» (Жизнь и перенесение мощей Северина), агиографическом произведении конца IX или начала X века. В нем Северин описывается как непоколебимый правоверный иерарх, действующий в условиях арианского засилья, охватившего в том числе и двор византийского императора. Существует интересная параллель с житием Урсулы, поскольку Северин, как утверждается, оказал сдерживающее воздействие на гуннских противников, которые не смогли завоевать Кельн при его жизни. Также существует тесная связь между Северином и святым мучеником Мартином Турским, свидетелем вознесения которого был Северин. Однако жизнь Северина заканчивается не на месте его епископской кафедры, а во французском Бордо, где он по божественному велению поддерживает местного епископа Амандуса в его борьбе с ересью, проповедуя и творя чудеса. Вторая часть жития посвящена рассказу о перенесении святых мощей Северина в Кельн.

Далее в центре повествования стоит св. Эвергисил, который, согласно спискам епископов кёльнских, был наречен после св. Северина. Деятельность этого кельнского иерарха со франкским именем описана в «Passio S. Evergisli», датируемой 2-й половиной XI века. В ней местом рождения Эвергисила указывается Тонгерн в Галлии (ныне Бельгия). Церковное призвание этого святого началось встречей со св. Северином, который во время своего путешествия рукоположил Эвергисила в диаконы и открыл ему историю вознесения святого Мартина Турского. Как и во многих других житиях, встреча со святым знаменует собой поворотный пункт биографии, после чего Эвергисил может мыслить себя только в церкви. После смерти Северина, Эвергисил следует призыву кельнской общины и принимает сан епископа, управляя кафедрой в духе своего святого предшественника и руководствуясь примером его праведной жизни. Смерть постигла его неожиданно во время посещения родного города Тонгерна, который епископ пытался освободить от «смрада идолопоклонства», но был убит ночью разбойниками. В середине X века, как и в случае с Северином, состоялся перенос мощей Эвергисила из Тонгерна в Кельн.

Куниберт, о котором идет речь в следующей главе, также принадлежит к группе святых епископов Кельна. В отличии от его предшественников, родословная этого церковного деятеля VII века – выходца из знатной семьи региона Мозель – достоверно известна. Куниберт получил образование при княжеском дворе, после чего был рукоположен в сан архидиакона в Трире, а затем принял сан епископа в Кёльне. Церковная карьера ни в коей мере не лишила Куниберта влияния при княжеском дворе, так что он смог воплотить образ византийского иерарха и уважаемого придворного. Куниберт проявил себя как строитель и меценат, при этом он активно работал также и за пределами Кельна, например, при возведении бенедиктинского монастыря Мальмеди (ныне Бельгия). В общей сложности он правил сорок лет, а почитание Куниберта исторически засвидетельствовано со второй половины IX века.

Следующая глава проливает свет на жизнь и деятельность двух менее известных епископов Кельна VIII и IX веков: Агилольфа и Хильдебальда. Агилольф изображен в тексте жития и страдания Passio как самоотверженный миссионер, однако его отсутствие при апостольских трудах было использовано для опустошения Кельна. Вернувшись и утешив горожан, Агилольф получил поручение от майордома и франкского правителя Карла Мартелла передать ультиматум его противникам из Нейстрии (на западе современной Франции). Понимая, что такое послание, скорее всего, приведет к его смерти, Агилольф все же отправился во вражеский стан, где был жестоко убит. Хильдебальд входил в узкий круг доверенных лиц Карла Великого. С его именем связаны многие вехи истории Кельна: укрепление и утверждение концепции «Sacra Colonia» (Святого Кельна), строительство «Старого собора», предшественника готического собора, и возведение Кельна в ранг архиепископии.

Иная перспектива представлена в предпоследней главе, где речь идет о старейшей исторической поэме на немецком языке – «Аннолид». Название восходит к Анно II, влиятельному и могущественному архиепископу Кельна XI века, который cумел проявить себя как в церкви, на поле боя, так и в политике, став, таким образом, частью формирования католического понимания епископата после Великого раскола 1054 года. Песнь «Annolied» не только следует традиции латинской историографии, но и содержит элементы ветхозаветной нумерологии, ставит правление Анно II в один ряд с такими значимыми историческими событиями, как основание великих городов Иерусалима, Ниневии, Рима, но также как рождение Иисуса Христа и христианская миссия во Франконии.

Наконец, автор исследует оставшиеся «Следы античности и раннего средневековья в высокосредневековом Кельне», из которых замечания о святом Пантелеймоне особенно интересны в связи с православно-католической осью в Кельне, а именно св. Пантелеймон/Панталеон: православный приход Святого великомученика Пантелеймона в Кельн-Порце и бывший бенедиктинский монастырь Святого Пантелеймона. К сожалению, не прояснены причины, по которым святой Пантелеймон был выбран покровителем монастыря. Далее особо интересен раздел о Трех царях – по-нашему волхвах –, чьи мощи хранятся в Кельнском соборе. Обсуждается полемика вокруг размещения царских мощей в Кельнском соборе, включая интересные подробности и альтернативные варианты.

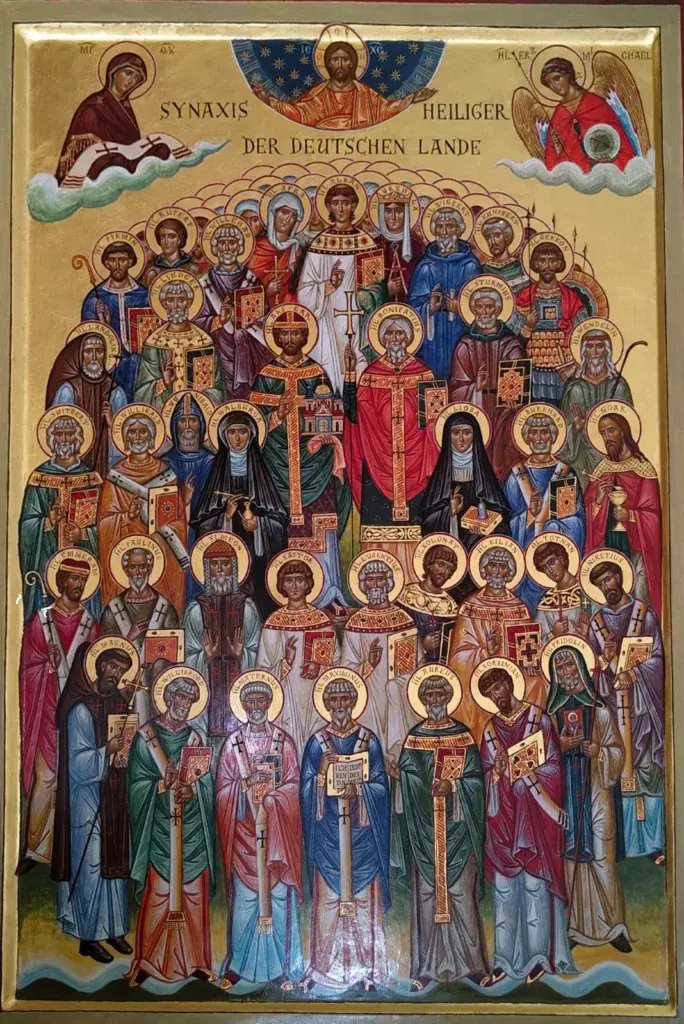

Эта научная, четко структурированная и глубокая работа заслуживает внимания с православной точки зрения еще по одной причине, возможно, не столько научной, сколько вероучительной: она необычайно ярко и поучительно демонстрирует неизмеримое многообразие Православия. Помимо известных всему православному миру светочей веры, таких как великие каппадокийцы, святитель Иоанн Златоуст, Мария Египетская, Сергий Радонежский или Серафим Саровский, Божий промысел проявился и в трудах святых на территории Германии, о которых – и это весьма прискорбно! – православный читатель зачастую почти ничего не знает. А ведь это неотъемлемая составная часть неразделенного христианства – группа святых, внесших свой вклад в богочеловеческую синергию на пути к Царству Небесному в условиях западноевропейской среды.

Однако в соборном сознании Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) святые христианского Запада всегда присутствовали. В бытность епископом Западноевропейским святитель Иоанн Шанхайский, а позже и Сан-Францисский, совершал службы в честь западных святых (например, в честь блаженного Августина, епископа Гиппонского[2]), собирал их жития, продвигал в Синоде РПЦЗ включение их имен в святцы и издал указ об их литургическом поминовении в своей епархии. В настоящее время общество "Немецкоязычное Православие в Центральной Европе" (DOM) ведет большую просветительскую работу о православной вере в немецкоязычном мире, особенно в отношении христианского наследия Западной Европы; в рамках этого подвижнического дела была создана икона "Собор святых немецких земель". Задачей распространения почитания западных святых на всю Церковь занимается и Совместная комиссия представителей РПЦЗ и РПЦ МП, которая в настоящее время изучает жития святых, подлежащих включению в календарь. Епархии согласовали дату 3 октября как день памяти "Всех святых Германии".

Своей духовной жизнью и трудами западные святые заложили основы христианских Германии и Европы. Без обращения к святым Западной Европы, в том числе к кельнским, невозможно ни понять, ни верно откликнуться на современные вызовы в религии, культуре и обществе.

Дьякон Георгий Сафоклов

[1] Маловероятное число давших обет девства Урсуле нетрудно сократить и перевести в более вероятное число: одиннадцать. Знак, обозначавший тысячу, был горизонтальной чертой над цифрой, которая писалась буквой, аналогично церковнославянскому письму (там знак для тысячи черта, однако предшествующая, диагональная и дважды перечеркнутая). Достоточно неудачного движения пера над буквой-числом 11, писавшейся как “О”, и одиннадцать уже превращено в 11 000. – Ред.

[2] Данное богослужение готовится к изданию и включению в “Дополнительную минею”, которая должна выйти к 100-летию Германской епархии в 1926 году. – Ред.

Комментарии