Item List

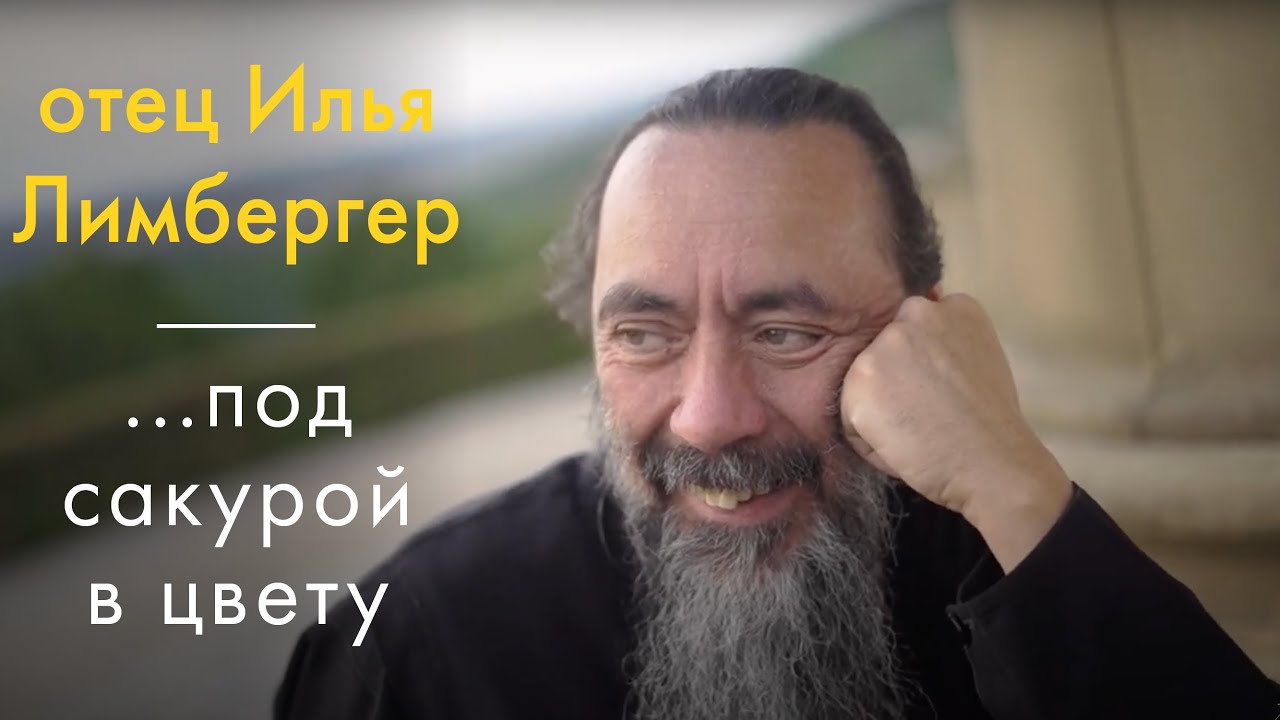

"...под сакурой в цвету". Прот. Илья Лимбергер

"Wir lassen uns nicht spalten"

Der Ukraine Konflikt und die Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland

"В ожидании любви весь мир затих." Рождественский спектакль в Штутгарте

"Связи связями... Но никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым," - говорит Лесничий своей супруге, Золушкиной мачехе в конце спектакля. Эти слова - квинтэссенция всей сказки, мысль, которую каждый участник пронёс через своё сердце. А начиналось всё так... Штутгартский приход каждый год радует своих прихожан рождественским спектаклем. Координатор и постановщик молодёжных спектаклей Ольга Ротер предложила ребятам, которые изъявили желание участвовать в спектакле, несколько пьес на выбор. Юные артисты единогласно проголосовали за сказку "Золушка". Всем казалось, что, так как эта сказка так хорошо знакома каждому с детства, особых сложностей во время репетиций и подготовки возникнуть не должно. Но все оказалось не так просто, как мы ожидали. Подготовка спектакля - всегда трудоёмкая работа, требующая большой отдачи. На этот раз мы к тому же столкнулись со сложными характерами героев. Для того, чтобы их воплотить на сцене, нужно было сначала их понять и принять, а уже потом - попытаться вжиться в роль. В ноябре и декабре ребята каждые выходные встречались в нашей приходской школе РОЙ и работали. По-настоящему работали. Разучивали тексты и песни, занимались дикцией, артикуляцией, голосом, хореографией. Многие артисты учатся сейчас в последних классах гимназии и готовятся к выпускным экзаменам. Кто-то профессионально занимается спортом, кто-то - музыкой. И, конечно, то, что ребята всё своё свободное время проводили на репетициях, - это жертва. Но все участники занимаются театром с огромным удовольствием. Наша постановка основывалась не на классической сказке "Золушка". В основе сценария лежала сказка Евгения Шварца, в которой помимо героев классической сказки живут сказочные персонажи из других произведений. Но даже этой сказки было недостаточно, чтобы дать роли всем желающим. Пришлось додумывать, дописывать, сочинять. Так уже во время репетиций рождались новые идеи и герои. Процесс непростой, но невероятно интересный. В результате все эти неожиданные нововведения обогатили сказку, сделали её ещё более яркой и интересной! Почему наша молодежь так любит театр? Почему каждый раз, когда в приходе объявляют о подготовке следующего рождественского спектакля, начинается такой ажиотаж? Я много думала об этом, разговаривала со своими детьми, которые ежегодно принимают участие в рождественских постановках. И вот несколько мыслей на этот счёт. Театр учит. Учит слышать самого себя и других, понимать и принимать свои эмоции, проявлять их таким образом, чтобы окружающие тоже их правильно понимали. Театр лечит. От обид, злости, зависти. Да, да, именно лечит. Вживаясь в роль, окунаясь в жизнь и проблемы своего героя, артист видит свои собственные горести из совсем другой перспективы. И, конечно, театр развивает. Прежде всего, навык общения, который в наше время постепенно утрачивается и поэтому особенно ценен. Общения непосредственного, честного. Развивает такие замечательные качества, как внимательное отношение к близким, доброту, отзывчивость, умение принимать. Итак, в ноябре начались репетиции. Кажется, ничего сложного. Ребята встречаются и разучивают свои слова и сцены. На самом деле, подготовка наших рождественских спектаклей - отдельный мир. В этой работе принимают участие режиссёры (Ольга Ротер, Дина Праслова, Ольга Иглина), музыканты (Алла Беленькая), хореографы (Анжела Динкевич), преподаватели риторики (Юлия Билбия), декораторы (Мария Кузнецова, Цита Шиндлер, Лариса Бот), костюмеры (Виктория Шиллинг, Татьяна Смолина), художники (Татьяна Неробова), педагоги (Ирина Йеттер)... Целая свита. Почти такая же блистательная, как у нашего замечательного короля. Король (Николай Кузнецов) был неотразим. Лёгкая импровизация юного артиста придавала ещё больше шарма его сценам. Короля обычно сопровождали Министр бальных танцев (Георг Франк) и Шут (Нина Билбия), а также два охранника Ханс (Йоханнес Ротер) и Генрих (Илья Билбия), само появление которых на сцене вызывало смех публики. Не менее выразительны были сцены в доме Лесничего (Йоханнес Йеттер). Сам Лесничий и его дочь Золушка (Марианна Неробова) кардинально противопоставляются мачехе (Регина Гугенхаймер) и трём её дочерям (Анастасия Риффель, Ксения Шаф, Евфросиния Кульчинская). Но конечно, не все так однозначно. К примеру, характер сестёр меняется на протяжении пьесы. И меняет его любовь. Лесничий, который в начале спектакля производит впечатление мягкого и слабохарактерного человека, потакающего во всём капризам своей взбалмошной жены, в заключительной сцене проявляет себя, как натура цельная и сильная. Восторг публики вызвало появление на сцене доброй Феи (Майя Динкевич), крёстной Золушки и ее верного Пажа (Арсений Бурштейн). Наши замечательные декораторы так оформили этот выход, что ощущение чего-то волшебного и удивительного не покидало публику до окончания спектакля. Юным зрителям особенно полюблись друзья Золушки: Кот в сапогах (Виктория Обчанская) и Мальчик с пальчик (Александр Франк), Звёздочки, Белоснежка (Василиса Разумна) и Гномы, Голуби (София Кайзер, Вероника Бот) и Кучер (Марк Освальд), а также Добрая волшебница (Елена Журавель). Несколько месяцев репетиций и неделя в театральном лагере принесли невероятные плоды. Публика проживала историю бедной падчерицы, которую угнетает злая мачеха, вместе с артистами. Как менялись лица наших зрителей во время спектакля. Это отразили фотографии, сделанные отцом Ильёй и владыкой Иовом. Кто-то плакал под трогательные песни Золушки, кто-то ликовал вместе с героями, когда в конце пьесы мачеха была наказана Феей. Кто-то переживал вместе с романтиком Принцем (Лука Билбия), который в один миг потерял свою возлюбленную. Артисты отлично исполняли свои роли. И музыкальное сопровождение было великолепно. Нашему аккомпаниатору Алле Беленькой помогали на этот раз Фея (скрипка) и Принц (кларнет). Текст заключительной рождественской песни был тоже написан Принцем прямо в лагере. И, конечно, лагерь. О нём можно было бы написать отдельно, настолько он был насыщенным и полезным. На сцене с героями в течение пьесы происходят некоторые метаморфозы. Сёстры становятся мягче и добрее. Принц взрослеет. То же происходило и с ребятами в лагере. Нет, не только с ребятами. Со всеми нами. Театральный лагерь - это общежитие, где все общее. Совместная молитва, общая трапеза. Участники лагеря вместе убирают дом, готовят, работают, помогают друг другу. Пребывание в театральном лагере оказывает благотворное влияние на всех участников: и детей, и взрослых. Мы учимся уступать, слушать и слышать, быть внимательными друг к другу. Это нелегко. Но жизнь в лагере всегда бывает наполнена какой-то особой благодатью. Мы собираемся в преддверии Рождества Христова и готовим свой маленький подарок Богомладенцу. Этой мыслью пронизано всё. Это наполняет и даёт силы. Нам в этом году особенно посчастливилось. Прямо в нашем доме прошла праздничную службу. В субботу вечером и в воскресенье утром у нас служил отец Роман. Слава Богу за всё! Юлия Билбия Примечание: постановка будет гастролировать в нескольких приходах епархии, в том числе и в Мюнхене и Тюбингене.

"Всегда готовы помочь": Православные Скауты. Беседа с прот. Иоанном Тронько

"С тех пор, как человек стал обходиться без лошади, он утратил какую-то связь с этим миром, который ему подарил Господь. Но удивительный мир, который подарил нам Господ - очень близко, и мы можем с ним соприкасаться лучше и качественнее, чем обычный житель мегаполиса." Прот. Иоанн Тронько - настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение Злых Сердец" в Киеве и духовник православных скаутов Украины. Он приехал в Мюнхен навестить свою семью, которую вывез сюда во время войны на Украине, в то время как сам продолжает служить в Киеве. Беседу ведет Михаил Владимирович Хотяков в монастыре преп. Иова Почаевского в Мюнхене. Германская епархия Русской Православной Церкви за границей. www.derbote.online

"Мы держимся вместе!"

Русская Зарубежная Церковь в Германии и война в Украине Восемь лет тому назад началась война на востоке Украины и заставила десятки тысяч людей приехать оттуда в Германию. С тех пор как война ведется по всей стране, их численность резко возросла. Русская православная церковь в Германии для многих беженцев становится причалом и куском родины. Русская православная церковь существует в Германии с XVIII века. Среди ее прихожан всегда были православные русские, украинцы, грузины, сербы, греки, немцы и многие другие. Церковный фонд помощи беженцам и пострадавшим в Украине: Банковские реквизиты: Kirchenstiftung HypoVereinsbank Bonn IBAN: DE20 3802 0090 0003 4461 31 BIC: HYVEDEMM402 Kennwort: Flüchtlinge Ansprechpartner - Philipp Beljaev: +49-163-7799527 http://www.rok-stiftung.de/

"Православие - выражение Божьего света." Седьмой межправославный день молодежи в Штутгарте.

Вот уже одиннадцать лет Союз православной молодежи (Orthodoxer Jugendbund) организует "День православной молодежи" в Штутгарте. Приглашены молодые люди из всех православных церквей и приходов по всей Германии - греки, русские, румыны, сербы, антиохийцы, немцы и др. Они вместе служат Божественную литургию, знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, узнают новое и познают многообразное единство православия. В этом году День молодежи прошел под заголовком "Мы увидели истинный свет - миссия Церкви". После литургии на немецком языке диакон Томас Змия фон Горан (Балинген) выступил с соответствующим докладом, а углгбили мы ему на нескольких мастер-классах по литургике и богословию иконы. Конечно же, заботились и о телесном подкреплении. Румынский православный приход в честь Рождества Христова обеспечил богатый завтрак, обед и ужин, а также напитки, кофе и выпечку для 40 молодых людей. Мы завершили вечер музыкой, пением и веселыми разговорами. Особую благодарность выражаем, прежде всего, организатору протоиерею Михаилу Буку и прихожанам, которые с большим радушием приняли нас уже в седьмой раз, а также молодым людям, которые внесли свой вклад и свои мысли и продолжают это делать. Следующий День молодежи запланирован на 23.09.2023. Приглашаются все желающие. Андрей Лимбергер 24.09.2022 andrej.limberger@roj-deutschland.de

"Призвание к священству или как искать свой путь." Вопросы к священнику III.

Поиск призвания – каприз или духовная задача? Существует ли призвание к священству? Как отличать верный путь от тупика? Четыре священника Германской епархии делятся своим опытом. Поддержите проект Вестника: Paypal: derboteonline@gmail.com Spendenkonto: Freundeskreis Kloster des hl. Hiob e.V. IBAN: DE04 7002 0270 0038 9177 30 BIC: HYVEDEMMXXX

"С каждым ребенком рождаешься заново". Беседы с прот. Иоанном Тронько, часть вторая: Детство и Семья

"Здоровое детство состоит из любви родителей. А подростков режут двойные стандарты, которые в наших общинах и семьях, увы, торжествуют." Прот. Иоанн Тронько - настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение Злых Сердец" в Киеве и долголетний духовник православных скаутов Украины. Он приехал в Мюнхен навестить свою семью, которую вывез сюда во время войны в Украине, в то время как сам продолжает служить в Киеве. Беседу ведет Михаил Владимирович Хотяков в монастыре преп. Иова Почаевского в Мюнхене. Германская епархия Русской Православной Церкви за границей.

An die Priester, Mönche und Gläubigen in Europa

Konferenz der Bischöfe der Russischen Auslandskirche in Europa Sendschreiben An die hochwürdigen und ehrwürdigen Väter, frommen Mönche und gottesfürchtigen Gläubigen der Auslandskirche in Europa: Wir, die Erzhirten der Russischen Orthodoxen Auslandskirche, die mit der Sorge für ihre beiden Diözesen in Europa betraut sind, grüßen Euch, unsere treue Herde, mit dem Segen des Allmächtigen Gottes und der Schar der Heiligen dieser Länder und Inseln, in denen wir dienen. Wir danken Gott für unsere Zusammenkunft am 25. und 26. Juli 2022 im Kloster des hl. Hiob in München zur ersten Sitzung der Europäischen Bischofskonferenz unserer Auslandskirche, die im vergangenen Jahr von der Heiligen Synode eingesetzt wurde und damit eine Tradition aus der Zeit des heiligen Johannes des Wundertäters [1] fortsetzt. Unter Verweis auf die Worte des Heiligen Apostels, der uns daran erinnert, dass "unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir zum Glauben kamen" und deshalb "die Stunde schon da ist, aus dem Schlaf aufzuwachen" (Röm 13:11), stehen wir zusammen mit Euch als Zeugen des Herrn, der uns alle zum rettenden Glauben in der wahren Treue seiner Kirche gebracht hat und der uns die Mittel schenkt, damit wir emporstiegen aus der Finsternis dieser Welt in ein neues Leben. Das kriegerische Blutvergießen befleckt den Boden in den Ländern unserer Väter, und wir sind betroffen von den Qualen unserer Brüder und Schwestern, deren Leiden auch unser Leiden sein muss, und die Hinwendung zu deren Hilfe und Rettung unser tiefstes Verlangen sein muss. Für die Reaktion unseres Klerus und unserer Gläubigen auf unsere Appelle, den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen und in jedweder Weise Hilfe und Unterstützung zu leisten, sind wir sehr dankbar. Doch sehen wir auch weiterhin die schrecklichen Kosten des Krieges; wir spüren den besorgniserregenden Wandel der Kulturen, da Hass alltäglich wird und Misstrauen und Angst an die Stelle von Liebe und Mitgefühl treten; wir sehen Regierungen, die eher politische Interessen verfolgen als den Frieden und das Wohl ihrer Völker; und wir beobachten, wie moralischer und ethischer Verfall um uns herum Überhand nimmt. Deshalb ermahnen wir euch alle, unsere treue Herde, auf die Ermahnung des Heiligen Apostels zu hören: " So lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen! " (Röm 13:12). Nur wenn wir unsere Sünde abwerfen, finden wir die Ruhe in Christus, und wie groß die Unruhen in der uns umgebenden Welt auch sein mögen, wir müssen als Christen darauf reagieren: in dem Bewusstsein, dass die Quelle aller Finsternis die Sünde ist, die in uns lebt, und dass daher die Heilung der Welt - einschließlich ihrer schrecklichsten Konflikte - nur von einem Leben ausgehen kann, das der Buße und dem asketischen Ringen um Heiligkeit geweiht ist. In diesen schwierigen Zeiten beten wir inbrünstig, dass jeder unserer pastoralen Fürsorge anvertraute orthodoxe Christ dem Ruf Gottes folgt, das eigene Leben zunehmend dem Seiner Heiligen anzugleichen. Die Kirche ist unser unerschütterliches Bollwerk in dieser Welt: Ihre Wahrheit ändert sich nie, ihr Herz wird nie schwächer, und ihr Leben passt sich den Launen der Welt nicht an. Die mehr als fünfzehn europäischen Nationen, die unseren Diözesen angehören, haben in ihrer Geschichte viele Konflikte erlebt, aber größer als jedweder Konflikt ist die Einheit der Kirche, und sie darf auch in Zeiten der Prüfung keinesfalls aufgegeben werden. Unwürdig wie wir sind, werden wir doch nie von dieser Aufgabe abweichen, die Fülle der Gabe dieser Einheit in der Autonomie der Auslandskirche zu bewahren. Wir rufen die Gläubigen in allen unseren Ländern auf, diese Einheit zu hegen und zu wahren, sie in ihren Herzen zu stärken. Steht fest in der Wahrheit! Gründet euch fest und stetig auf dem Felsen der Kirche! Und der Herr möge so der Welt Heilung bringen und unseren Seelen das Heil. Wir versichern euch unserer Gebete und erteilen euch den Segen Gottes, + Mark, Metropolit von Berlin und Deutschland + Irenei, Bischof von London und Westeuropa + Alexandre, Bischof von Vevey, Vikarbischof der Diözese von Westeuropa + Hiob, Bischof von Stuttgart

[1] Gemeint ist der Heilige Johannes von Shanghai und San-Francisco – Red.

Appell der Hierarchen der Russischen Orthodoxen Kirche in Deutschland

«Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen» (Mt 25,35) In Christo geliebte Väter, Brüder und Schwestern!

Der Schmerz, den das ukrainische Volk derzeit erleidet, wird von den Kindern der Russischen Orthodoxen Kirche in Deutschland geteilt. Viele der Geistlichen und Gemeindemitglieder in unseren Diözesen sind Ukrainer. Von ihnen erfahren wir von den Nöten, den Leiden und Ängsten, die ihre Angehörigen durchleben. Militäraktionen bringen nicht nur Zerstörung und Tod mit sich, sondern auch eine humanitäre Katastrophe, die die Menschen zwingt, ihre Häuser zu verlassen. Unser aufrichtiger Wunsch und unsere christliche Pflicht sind die Unterstützung derjenigen, die sich in Not befinden.

In diesem Zusammenhang müssen sich alle Gemeinden der Russischen Orthodoxen Kirche in Deutschland bei der Arbeit zur Flüchtlingshilfe und bei der Organisation der humanitärem Hilfe für die Ukraine einbringen. Hierzu ist notwendig:

1) dass die Pfarrer und Geistlichen mit den Pfarrgemeinderäten und Ehrenamtlichen in den Gemeinden Versammlungen durchführen, um die Möglichkeiten der Gemeinde zu prüfen und einen Plan für die Hilfeleistung zu erstellen. Es ist ratsam, die Aktionen mit den Gemeindemitgliedern zu koordinieren, die Verwandte und Nahestehende in der Ukraine haben, da sie sowohl mit den Menschen, die im Land verblieben sind, Verbindungen haben, als auch mit denen, die von dort weggegangen sind.

Flüchtlingshilfe.

2) Die Geistlichen müssen den Ankommenden geistlichen Beistand leisten.

3) Es gilt, in jedem Bezirk Kontakte zu den staatlichen Behörden (Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Integrationsrat, Gesundheitsamt) herzustellen; sich über die Stelle und das Verfahren für den Erhalt von Dokumenten für die Neuankömmlinge zu informieren sowie über die Möglichkeiten zu ihrer Unterbringung; seine Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe im Rahmen der Möglichkeiten der Gemeinden anzubieten, als auch ehrenamtliche Hilfe, Partnerschaftsmöglichkeiten zu prüfen und weiter in enger Zusammenarbeit mit der Leitung und den Mitarbeitern der jeweiligen Einrichtungen vorzugehen.

4) Die Priester der beiden Diözesen desselben Distrikts sollen in Abstimmung miteinander vorgehen und ihre Schritte in Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden koordinieren,

5) Beim Transport der Flüchtlinge von der ukrainischen Grenze zusammenarbeiten,

6) Die Neuankömmlinge bei der Bearbeitung von Dokumenten unterstützen,

7) Hilfe leisten bei der Übersetzung in Deutsche bei den staatlichen Behörden und medizinischen Einrichtungen,

8) Die Verteilung der Flüchtlinge mit staatlichen und/oder ehrenamtlichen Strukturen koordinieren,

9) Dort, wo in den Gemeinden entsprechende Räumlichkeiten vorhanden sind, sie für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen,

10) Mit Hilfe von Bekanntmachungen und über die sozialen Netzwerke die Gläubigen aufrufen, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen,

11) Die Gemeindemitglieder aufrufen, psychologische und moralische Unterstützung zu leisten.

Humanitäre Hilfeleistung

12) In allen Kirchen wird am Vergebungssonntag eine Sommlung von Geldmitteln durchgeführt. Alle Kollekten an diesem Sonntag werden für den Erwerb von humanitären Hilfsgütern verwendet (siehe Ziffer 13) oder an den Hilfsfonds überwiesen. Unter den Gemeindemitgliedern werden die Informationen über den Diözesanfonds mit einem Aufruf zur Hilfe verbreitet:

Kirchenstiftung

HypoVereinsbank Bonn

IBAN: DE20 3802 0090 0003 4461 31

BIC: HYVEDEMM402

Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe

www.rok-stiftung.de

13) Die Sammlung und Lieferung von humanitärer Hilfe: Lebensmittel (in erster Linie Fertiggerichte), Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Medikamente usw. sind zu koordinieren.

Wir sind aufgerufen, Werke der Barmherzigkeit zu tun. Im Evangelium ruft uns der Herr dazu auf, Ihn in jedem zu sehen, der leidet. „Durch diejenigen, die uns um Hilfe bitten, prüft der Herr unsere Herzen", sagt der hl. Nikolaj Velimirović. – „Gott braucht nichts von uns für Sich Selbst; Er braucht nichts. Aber Er fordert von uns Barmherzigkeit, um unsere Herzen zu erweichen und zu veredeln." Diese Werke zeigen, inwieweit wir in der Lage sind, Gott in unserem Nächsten zu lieben.

+ Mark, Metropolit von Berlin und Deutschland

+ Tichon, Erzbischof von Rusa, Leiter der Diözese von Berlin und Deutschland

+ Hiob, Bischof von Stuttgart

Aufruf an alle Priester der Deutschen Diözese der Russischen Auslandskirche*

Ehrwürdige Väter, die Ihr Euren pastoralen Dienst in der Deutschen Diözese leistet! Der Krieg in der Ukraine bewegt und fordert uns seit über einem Jahr. In unseren Gemeinden kommen Emigranten, Flüchtlinge und andere Menschen zum einmütigen Gebet zusammen, die teils aus der ehemaligen Sowjetunion, teils auch aus der Russischen Föderation, der Ukraine, aus Belarus und anderen Ländern kommen. Wir bewahren diese Gebetsgemeinschaft von orthodoxen Christen, die aus dem Taufbecken der Rus’ in Kiew entstammen; sie alle - wie auch unsere bulgarischen und serbischen Brüder - eint das Kirchenslawische als Gebetssprache. Mit großer Sorge beobachten wir auch hier in der Diaspora das Entstehen neuer, rein politisch motivierter Kirchenstrukturen. Die „Russische Orthodoxe Kirche“ – das muss in diesen Tagen erinnert werden – ist nicht nach der Russischen Föderation benannt, sondern nach der Heiligen Rus’, einem Gebilde, welches seinerzeit in erster Linie kulturell und religiös, nicht politisch national begründet war. Wir stehen daher auch heute zu unserem Namen und unserer inklusiven Identität. Als Seelsorger dürfen wir niemanden wegen seiner Herkunft, Kultur, Sprache oder politischen Gesinnung abweisen oder anders behandeln. Jeder, der im Hause Gottes beten möchte, jeder, der geistliche Erquickung und Trost sucht, sollte von uns mit derselben Liebe Christi empfangen werden, verdient unser Ohr, unser Verständnis, unsere Fürsorge. Um angesichts des Bruderkrieges den Frieden in unseren Kirchen zu bewahren, hat S.E. Metropolit Mark schon zu Beginn des Konflikts im letzten Jahr festgelegt, dass es Aufgabe des Klerus und der Kirchenältesten unserer Diözese ist, jegliche politische Diskussion oder Meinungsbekundung aus den Gebets- und Gemeinderäumen herauszuhalten. Das betrifft auch Flaggen, Symbole oder Parolen für die eine oder andere Partei. In ihren Stellungnahmen nach innen wie nach außen hin verweist unsere Kirche darauf, dass sie den Ukraine-Krieg ausschließlich pastoral durch die Augen ihrer Herde betrachtet, die ihn jeweils ganz individuell wahrnehmen. Daher sieht sie es als unerlässlich, sich selbst weitestgehend einer Bewertung dieses Konflikts zu enthalten. Wir erfahren oft aus erster Hand von den moralischen Abgründen des Krieges, vom Kontrollverlust und vom Aufeinandertreffen von beidseitiger roher Gewalt. All dies ist durch nichts zu rechtfertigen. Zugleich darf unser Mitgefühl für die Opfer keinen Hass gegen die Täter miteinschließen, erst recht keinen kollektiven Hass erlauben. Als Seelsorger und Geistliche sind wir alle auch weiterhin um des Seelenheils unserer Herde willen angehalten, im Rahmen sowohl unserer pastoralen Tätigkeit, als auch unseres öffentlichen Auftretens als Kirchenvertreter, uns von der Wiederholung einseitiger politischer Berichterstattung und Propaganda, von einseitigen Patriotismus-Bekundungen, Anschuldigungen und Verurteilung konkreter Menschen zu enthalten. Dies ist nötig, damit wir wie Paulus sagen können: „Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.“ (1 Kor 9,22) Die ganze Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen, Christus, die Wahrheit und das Leben selbst, wird ihr gewiss zum Sieg verhelfen. Dafür beten wir: Herr, schenke uns Deinen Frieden, Deine Wahrheit und Dein Leben. Amen. + Hiob, Bischof von Stuttgart 6./19. Mai 2023 * Anmerkung: Dieser Aufruf richtet sich an alle Priester, die in unserer Diözese tätig sind, einschließlich derjenigen, die hier erst kürzlich infolge des Krieges in der Ukraine eingetroffen sind. Er wird allen Gläubigen zur Kenntnis gebracht, da manche von ihren Priestern politische Stellungnahmen erwarten, oder selbst unter dem Druck stehen, die "politische Position" der Russischen Auslandskirche in Deutschland zu erklären und zu bewerten. Die Redaktion des Boten

Aufruf an die Abgeordneten des Bundestags

Die Bischöfe der Deutschen Diözese richteten folgenden offenen Brief bezüglich der Verfolgung der Ukrainischen Orthodoxen Kirche und der drohenden Schließung des Kiewer Höhlenklosters an alle Abgeordneten des Bundestags. Sehr geehrte Damen und Herren, Die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK) wird seit einigen Jahren von ultranationalen Gruppen in Politik und Gesellschaft der Ukraine verleumdet und unter Druck gesetzt. Kirchen werden oftmals unter Billigung der lokalen Behörden gewaltsam von einer Gegenkirche besetzt, inzwischen mehr als 800. Seit dem Krieg hat sich der Hass gegen die Kirche verstärkt. Obwohl die UOK klar auf der Seite des ukrainischen Volkes steht und den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt, steht sie nun vor der unmittelbaren Gefahr, als Religionsgemeinschaft verboten zu werden. Und das, obwohl sie die mit Abstand größte christliche Kirche in der Ukraine mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte ist. Das Kiewer Höhlenkloster, geistliches Zentrum der Ukrainischen Orthodoxen Kirche, ist eines der ältesten Klöster der Kiewer Rus’ und Weltkulturerbe [1] . Wie Sie inzwischen auch deutschen Nachrichten entnehmen können, werden seit Ende März 2023 und verstärkt seit Juli 2023 die Mönche, Seminaristen und Pilger des Höhlenklosters von den ukrainischen Behörden systematisch schikaniert, mehrere Gebäude wurden bereits unrechtmäßig beschlagnahmt. Erklärtes Ziel der Nationalen Denkmalbehörde ist die vollkommene Vertreibung der UOK aus ihrem eigenen Kloster. Als orthodoxe Bischöfe in Deutschland, die seit Generationen in einer brüderlichen Beziehung mit der Ukrainischen Orthodoxen Kirche stehen, rufen wir Sie, die Abgeordneten des Bundestags, dazu auf, Ihren Einfluss zu nutzen, um gegen diese Missachtung von Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine einzutreten. Was ist passiert: Am 19. Oktober 2023 passierte der immer wieder abgelehnte Gesetzesentwurf Nr. 8371 zum „Verbot religiöser Gemeinschaften, die mit dem Aggressor verbunden sind“ in erster Lesung die Verhovnaya Rada, das Parlament der Ukraine. Eine zweite Lesung steht noch aus. Dieses Gesetz, das die UOK zwar nicht namentlich erwähnt, aber eindeutig und erklärtermaßen auf sie abzielt, steht im Widerspruch zur verfassungsrechtlich garantierten Religionsfreiheit sowie zu europäischem Recht und wird von Vertretern der UOK vor Gericht angefochten werden. Doch bereits jetzt wird die UOK systematisch ihrer Rechte beraubt: Am Donnerstag, dem 06. Juli 2023 erschienen auf dem Territorium des Kiewer Höhlenklosters Mitarbeiter der Nationalen Denkmalbehörde mit großem Polizeiaufgebot, verschafften sich gewaltsam Zugang zur Residenz des Metropoliten von Kiew und zu zwei weiteren Gebäuden, die von der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOK) genutzt werden und riegelten sie ab. Derweil hielt die Polizei die Besucher des Höhlenklosters davon ab, das Gelände zu betreten. Der Protest der herbeigeeilten Gläubigen wurde gewaltsam unterbunden. Am 10. August 2023 informierte die Verwaltung des Lavra-Museums die Bruderschaft des Klosters schriftlich (Schreiben Nr. 04-24/762) darüber, dass bereits ab dem 11. August 2023, 7:00 Uhr, das Gebiet der „Unteren Lavra“ (d.i. das von der Kirche genutzte Gebiet, einschl. Kirchen, Wohntrakt der Mönche, Geistige Akademie und Wohntrakt der Hochschulangehörigen) für Besucher gesperrt würde [2] . Darüber hinaus wurde angekündigt, den Zugang zum Territorium für Priester und Mönche des Klosters täglich nur von 9:00-18:00 und nur durch den Haupteingang zu gestatten. Seitdem werden diese Ansagen mit Polizeigewalt durchgesetzt, Pilger und Gläubige, die sich am 11.08.2023 noch auf dem Gebiet der Lavra aufhielten, wurden gezwungen, das Kloster zu verlassen, ohne die Möglichkeit zu haben, persönliche Gegenstände mitzunehmen. Diejenigen, die dieser Anordnung nicht Folge leisteten, wurden in den Gebäuden eingesperrt. Die Polizeibeamten vor Ort untersagten die Übergabe von Wasser und Lebensmitteln an diese Menschen. Tatsächlich wird seither nicht nur Besuchern und Pilgern, sondern auch Dozenten, Studenten und Mitarbeitern der renommierten Kiewer Geistigen Akademie der Zugang zum Territorium des Klosters und damit ihrer Hochschule verwehrt. Die Mönche müssen sich beim Verlassen und Betreten ihres Klosters ausweisen. Diese unrechtmäßigen Aktionen kamen mit Ankündigung: am 10.03.2023 waren die Mönche des Höhlenklosters in einem Schreiben der Museumsverwaltung über die einseitige Annullierung des Vertrags zur Nutzung der „Unteren Lavra“ informiert worden. Dabei wurden sie aufgefordert, das Höhlenkloster bis zum 29.03.2023 komplett zu räumen. Die Mönche folgten dieser Aufforderung nicht, sondern reichten mehrere Klagen dagegen ein. Die derzeit mit Gewalt durchgeführten Räumungen geschehen somit trotz laufender Prozesse gegen das Vorgehen der Denkmalbehörde und des Lavra-Museums. Die Höhlenlavra war nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft von der UOK mit eigenen Mitteln wieder aufgebaut worden und beherbergt neben dem Kloster mit rund 200 Mönchen den Hauptsitz des Metropoliten von Kiew, die Kirchenverwaltung und die berühmte Kiewer geistliche Akademie mit 300 z.T. dort lebenden Seminaristen, Studenten und Dozenten. Das Erbe des Kommunismus, unter dessen religionsfeindlicher Herrschaft das Kloster zweimal geschlossen und der gesamte Kirchenbesitz beschlagnahmt worden war, wirkt bis heute nach, denn das historische geistliche Zentrum der UOK wurde vom ukrainischen Staat nie der Kirche zurückgegeben, sondern nur zur Nutzung überlassen. Die systematischen Provokationen, Schikanen und Enteignungen der UOK, die seit 2014 im ganzen Land zunehmen und jedes Recht ignorieren, haben nun einen traurigen Höhepunkt erreicht. Nicht nur wurden in diesem Zeitraum schon mehr als 800 Kirchen gewaltsam enteignet, versiegelt oder der 2018 vom Staat ins Leben gerufenen „Orthodoxen Kirche der Ukraine“ übergeben; der Druck auf die Geistlichen und Gläubigen der Kirche, in diese neue Struktur überzutreten oder aber ihre Heimat zu verlassen, nimmt mit jedem Tag zu. Vertreibung, Misshandlung und schließlich das imminente gesetzliche Verbot der UOK sind bereits traurige Realität. Der Westen schaut dabei seit geraumer Zeit tatenlos zu, wie die freiheitlichen demokratischen Werte durch den ukrainischen Staat, der angeblich diese westlichen Werte gegen den russischen Autoritarismus verteidigt, mit Füßen getreten werden. Politik, Kirchen und Medien hierzulande haben offenbar sehr wenig dazu zu sagen, wenn Menschen aufgrund ihrer Kultur und ihres Bekenntnisses benachteiligt, verleumdet, misshandelt und entrechtet werden. Sie empören sich nicht mehr, wenn ukrainische Demonstranten auf ihren Straßen und Plätzen u.a. in Deutschland „Tod den Russenschweinen“ und den Bandera-Gruß „Slawa Ukraine!“ skandieren. [3] Darf der Westen, darf Deutschland (das laut Finanzminister Lindner 22 Milliarden in die Ukraine-Hilfe investiert hat, militärisch 12 Milliarden) nicht auf Einhaltung der Grundprinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und von Religionsfreiheit bestehen? In vielen orthodoxen Kirchengemeinden in Deutschland beten Ukrainer und Russen gemeinsam und verstehen sich als eine orthodoxe Kirche. Die aktuellen Vorgänge in der Ukraine erfüllen uns Bischöfe und unsere Gläubigen mit Entsetzen. Wir können es nicht mit ansehen, wenn der Ukraine-Krieg, der als eskalierter Interessenkonflikt der Machthabenden letztlich auf beiden Seiten gegen das eigene Volk und zum Leidwesen aller geführt wird, Hass und Verachtung zwischen zwei Völkern sät, die historisch einst als Brüder verbunden waren, und wenn jetzt die Träger des gemeinsamen Kulturerbes, nämlich insbesondere die Gläubigen und Geistlichen der UOK zum Sündenbock des Landes und zu „Volksfeinden“ erklärt werden. Wenn wir in Deutschland uns nicht gegen dieses Unrecht erheben, das ohne unsere Unterstützung nicht möglich wäre, dann färbt das auf uns selbst ab. Wir rufen Sie darum als Bundestagsabgeordnete dazu auf, nicht nur gegen den brutalen Krieg in Europa, sondern auch gegen eine fehlgeleitete nationalistische Politik der ukrainischen Regierung einzutreten. Unser schweres historische Erbe verpflichtet uns als Deutsche insbesondere dazu. + Metropolit Mark von Berlin und Deutschland (ROKA) + Bischof Hiob von Stuttgart (ROKA) [1] Das berühmte Kiewer Höhlenkloster wurde 1013 von den Heiligen Mönchen Antonij und Feodosij am Ufer des Dnepr gegründet. 1926 wurde es von den Bolschewiken geschlossen - erstmals in seiner Geschichte. 1941 wurde die Kathedrale des Klosters von den deutschen Besatzern als „identitätsstiftende Kultstätte“ gesprengt. 1961 wurden die Mönche zum zweiten Mal gewaltsam vertrieben, das Gelände konfisziert und in ein Museum umgewandelt. Nach der Wende blieb das Kloster in staatlicher Hand und wurde der Kirche nur teilweise zur Nutzung überlassen (namentlich auf dem Gebiet der sog. unteren Lavra). Das gesamte Gebiet des Höhlenklosters bleibt bis heute als „Nationales Kulturhistorisches Reservat Kyjiw-Petschersk“ (im Folgenden: Lavra-Museum) im staatlichen Besitz. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich die staatlichen Repressalien gegen das Höhlenkloster sowie die Ukrainische Orthodoxe Kirche insgesamt verschärft, das Höhlenkloster sowie hunderte andere Kirchen und Klöster wurden durchsucht und z.T. konfisziert. [2] siehe auch die Ankündigung auf der Webseite des Lavra-Museums: www.kplavra.kyiv.ua/ua/node/3521 [3] Als ukrainische Künstler den diesjährigen CSD in München mit faschistischen Liedern unterwanderten, wurde darüber tagelang in der Presse geschwiegen. Auch über Denkmäler der „Nationalhelden“ des ukrainischen Faschismus, die dort vielerorts errichtet werden, wird geschwiegen. Besonders beliebt: besagter Bandera, ein Nazi-Kollaborateur und Judenverfolger.